Plan sur les priorités de recherche 2024-2029

Conjuguer forces et solutions – La science du sexe et du genre au profit d'un avenir en santé

Plan sur les priorités de recherche 2024-2029

Contenu partageable

Messages vidéo relatifs au lancement du Plan

Table des matières

- Reconnaissance du territoire

- Message de la directrice scientifique et de l'Aînée en résidence

- Le rôle de l'ISFH et la vision de l'avenir

- Un plan fondé sur les besoins : notre démarche

- Nos priorités de recherche pour l'avenir

- Prochaines étapes

- Coordonnées

- Notes en bas de page

- Références

Reconnaissance du territoire

Conformément aux protocoles autochtones à suivre pour bâtir des relations respectueuses et participer activement au processus de vérité et réconciliation, nous tenons à reconnaître que l'Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) est situé sur les terres ancestrales et traditionnelles non cédées du peuple Salish de la côte, qui comprend les nations Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish), səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh) et xʷməθkʷəy̓ə (Musqueam). Nous reconnaissons en outre que nous travaillons sur les territoires traditionnels et terres ancestrales de nombreux peuples autochtones de l'Île de la Tortue. Nous sommes reconnaissants des enseignements continuels que nous tirons des peuples autochtones et nous sommes résolus à remédier aux séquelles de politiques empreintes de racisme et de colonialisme au Canada en appuyant la recherche sur le sexe, le genre et la santé qui valorise les systèmes de connaissances autochtones et qui vise à réduire les inégalités en santé.

Nous souhaitons également reconnaître les personnes qui ont colonisé ces terres – les migrants de la présente génération et de celles qui les ont précédées – ainsi que celles venues ici contre leur gré, notamment en raison de la traite transatlantique des esclaves. Nous sommes conscients des promesses rompues et nous nous efforçons de réparer les torts, pour et avec la terre et chacun et chacune d'entre nousNote en bas de page i.

Message de la directrice scientifique et de l'Aînée en résidence

Dre Angela Kaida

Au nom de l'Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous sommes très honorées de présenter le Plan sur les priorités de recherche de l'ISFH pour 2024-2029.

L'ISFH a toujours été un chef de file canadien et mondial de la promotion de la recherche sur le sexe, le genre et la santé. Grâce aux différentes personnes qui se sont succédé à la direction scientifique de l'Institut, les IRSC se classent aujourd'hui premiers pour l'intégration appropriée du sexe, du genre et d'autres facteurs intersectionnels dans les politiques de financement de la recherche en santéNote en bas de page 1. Ces efforts ont mené à des découvertes scientifiques entraînant des effets positifs sur la santé des hommes, des femmes, des garçons, des filles et des personnes de la diversité de genre.

Nous continuerons de bâtir sur ces solides fondations, façonnant une vision audacieuse de la recherche sur le sexe, le genre et la santé qui est centrée sur les communautés que nous aspirons à servir.

Pour répondre aux défis à venir, nous avons adopté un modèle de direction dans lequel l'ISFH est dirigé par une directrice scientifique nommée par les IRSC et par une Aînée autochtone en résidence. Nous sommes fermement convaincues de la nécessité de la recherche sur le sexe, le genre et la santé pour améliorer la santé et le bien-être de toutes les personnes au Canada. Nous ne sommes par ailleurs pas sans savoir que le mépris des systèmes de connaissances et des construits autochtones et culturels du genre a nui aux possibilités d’inclusion et d'impact.

Pour tracer la voie à suivre, nous devrons conjuguer des compétences, des perspectives et des approches différentes, mais complémentaires. Tout commence par notre propre positionnalité – Angela est une femme multiraciale (ascendances noire, indienne et blanche) originaire de l'Afrique de l'Est qui s'identifie comme personne noire et qui est une colone immigrante au Canada; l'Aînée Sheila est une femme Métisse bispirituelle du peuple Syilx et membre de la bande de la basse Similkameen (Lower Similkameen), dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Nos forces réunies offrent un énorme potentiel d'apprentissages poussés et nécessaires sur les façons de promouvoir, de produire et de mobiliser des travaux en science du sexe et du genre afin d'améliorer l'équité en santé et l'égalité des genres.

Notre modèle de direction reflète l'engagement de l'ISFH à l'égard de la vérité et réconciliationNote en bas de page 2 et intègre ce qu'il a appris sur la façon de mener la recherche de manière éthique, collaborative et respectueuse. Notre parcours d'apprentissage nous a amenées à réfléchir au principe de la septième génération [ PDF (378 Ko) - lien externe ] (en anglais seulement)Note en bas de page 3 et à l'idée selon laquelle nos liens avec les gens transcendent les frontières du temps. Ce principe nous conduit à nous interroger sur les conséquences de nos actions pour les sept générations qui nous suivront et à nous rappeler celles des sept qui nous ont précédées. Notre monde ayant été façonné par les contributions, décisions et autres actions de nos ancêtres, nous nous devons à notre tour de laisser un riche héritage à la postérité.

Aînée Sheila Nyman

Conformément à ce principe, les activités des sept précédentes générations nous ont menées à une époque stimulante et potentiellement transformatrice pour la recherche sur le sexe, le genre et la santé. Le public est beaucoup plus sensibilisé aux questions de sexe et de genre qu'il ne l'était par le passé. En effet, les conversations à ce sujet ne sont désormais plus l'apanage des universitaires : elles ont lieu dans à peu près toutes les sphères. Jamais les personnes de la diversité sexuelles et de genre n'ont-elles été aussi visibles et animées. Cette représentativité est importante.

Mais devenir plus visible, c'est aussi s'exposer davantage à ceux qui tentent de supprimer la diversité et de restreindre la souveraineté corporelle. C'est que nous vivons également dans une époque de mouvements haineux qui infligent des torts incommensurables aux minorités sexuelles et de genre – des maux qui rongent ces communautés et qui se répercutent même sur d'autres groupes méritant l'équité.

Notre institut a le devoir et la responsabilité de contribuer au développement d'un corpus de données de recherche sur le sexe, le genre et la santé fiable, qui tient compte des perspectives des personnes directement concernées et qui est axé sur la promotion de la santé de nos communautés à long terme. Les facteurs intersectionnels tels que le sexe et le genre sont essentiels face aux enjeux complexes de notre époque, dont le creusement des inégalités de santé et sociales, la réponse à la pandémie de COVID-19, le changement climatique, la crise dans le domaine des soins primaires et les avancées rapides de l'intelligence artificielle. L'ISFH a un rôle clé à jouer relativement à ces défis et à bien d'autres encore. Aussi sommes-nous déterminées à promouvoir une vision commune de l'équité en santé et de l'égalité des genres pour toutes et pour tous, en appuyant l'avancement, la production et la mobilisation de travaux en science du sexe et du genre.

Dans notre première année, nous avons entrepris une série de consultationsNote en bas de page 4 et un processus de planification à l'échelle nationale pour créer collaborativement le présent plan sur les priorités de recherche, qui orientera notre travail collectif. Ce fut pour nous un honneur de nous entretenir et de nouer des relations avec les membres du Conseil consultatif de l'Institut, des chercheur·euses et des stagiaires des quatre thèmesNote en bas de page 5 de la recherche en santé, le personnel des IRSC, des responsables des politiques, des dirigeant·es politiques, des professionnel·les de la santé, des patient·es, des dirigeant·es et représentant·es des communautés, des personnes autochtones, des personnes ayant une expérience concrète des inégalités en matière de santé et de genre ainsi que de nombreux·ses autres membres du milieu de l'ISFH. Nous remercions les centaines de personnes qui nous ont accompagnées dans notre démarche visant à tracer la voie à suivre, en exploitant nos forces pour trouver des solutions.

Nous sommes touchées de l'enthousiasme, du profond engagement et du sentiment d'urgence du milieu de l'ISFH à l'égard de la recherche et de l'action sur le sexe, le genre et la santé, ainsi que de sa volonté de repousser ses limites et celles de notre science pour nous rapprocher d'un monde où l'équité en santé et l'égalité des genres sont acquises. Nous abordons les prochaines étapes avec humilité et détermination.

Angela Kaida, Ph. D. (elle)

Directrice scientifique

Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC

Aînée Sheila Nyman, B. Trav. soc., M. Trav. soc. (elle/iels)

Sal Uni At Kn – détentrice des connaissances

Aînée en résidence

Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC

Le rôle de l'ISFH et la vision de l'avenir

L'ISFH joue un rôle unique et essentiel dans l'écosystème canadien de la recherche en santé. L'ISFH est :

- un chef de file national et international dans le domaine de la science du sexe et du genre, qu'il promeut à la fois en tant que discipline scientifique à part entière et qu'impératif de la pratique de la recherche en santé;

- un catalyseur, qui, par ses initiatives de financement et de formation, sert de moteur aux progrès de la science du sexe et du genre, en contribuant au développement des communautés et au renforcement des capacités de recherche;

- un agent de changement, qui opère des transformations structurelles des pratiques de financement en vue d'intégrer le sexe et le genre à toutes les activités de recherche en santé et d'évaluation par les pairs liées aux IRSC;

- un acteur engagé dans l'l'avancement des connaissances et la correction des inégalités, par ses investissements dans la recherche intersectionnelle sur les besoins de santé des groupes touchés de façon disproportionnée par les iniquités sur le plan du sexe et du genre.

Si les gains de l'ISFH au cours des deux dernières décennies sont nombreux, son travail n'est pas terminé pour autant. Reconnaissant notre rôle et s'appuyant sur nos forces, le Plan sur les priorités de recherche 2024-2029 de l'ISFH propose une nouvelle vision audacieuse de l'avenir, fondée sur le principe de la septième génération, et indique la marche à suivre pour la concrétiser.

Notre vision et nos valeurs

L'ISFH aspire à un monde où l'équité en santé et l'égalité des genres sont acquises; c'est pourquoi il appuie l'avancement, la production et la mobilisation de travaux en science du sexe et du genre.

À cette fin, il est acquis pour nous que notre travail :

- s'inscrit dans le respect du savoir et des systèmes de connaissances autochtones, de l'autodétermination des personnes autochtones ainsi qu'en faveur de la vérité et de la réconciliation;

- vise à promouvoir une compréhension scientifique nuancée de l'influence sur la santé exercée par le construit multidimensionnel du sexe en tant qu'attribut biologique des humains et des animaux ainsi que par les multiples dimensions temporelles du genre en tant que construit social et culturel (ces dimensions étant l'identité de genre, les rôles de genre, les relations de genre et le genre institutionnalisé) et par leurs interactions tout au long de la vie;

- défend une perspective du sexe et du genre au-delà de la binarité en s'intéressant aux facteurs et processus liés au sexe et au genre qui influencent la santé, plutôt que de se limiter à une description hégémonique des différences entre les sexes et les genres;

- est enrichi par la perspective et les outils de l'intersectionnalité, notamment par la compréhension que des facteurs autres que le genre entrent aussi en jeu et influent sur la santé (autres identités et positions sociales, déterminants sociaux et processus sociaux de privilège et d'oppression – le genre +);

- est conforme à notre mandat, qui couvre les quatre thèmesNote en bas de page 5 de la recherche en santé (recherche biomédicale; recherche clinique; recherche sur les services de santé; recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations);

- est axé sur les personnes et domaines aux besoins les plus criants, notamment les groupes touchés de façon disproportionnée par les iniquités sur le plan du sexe, du genre et de la santé ainsi que les domaines de la science du sexe et du genre sous-étudiés, sous-représentés et sous-déclarés;

- assure l'inclusion des membres des communautés en tant que partenaires de recherche à part entière, de sorte qu'ils ne soient plus marginalisésNote en bas de page 6;

- est mené selon une approche fondée sur les forces et sur la solidarité, la résilience et la résistance des personnes confrontées à des formes intersectionnelles de marginalisation;

- vise et permet l'étude en profondeur de petits et de grands groupes de population au moyen de méthodes de recherche quantitative, qualitative, mixte et coproduite;

- favorise activement le maintien et l'établissement de relations et de partenariats de financement de la recherche avec d'autres instituts des IRSC et des partenaires externes;

- assure l'inclusion de chercheur·euses à tous les stades de carrière (chevronnés, en milieu ou en début de carrière et stagiaires), de scientifiques clinicien·nes, de responsables des politiques, de partenaires communautaires, de personnes ayant une expérience concrète des inégalités en matière de santé et de genre et de personnes autochtones.

Notre nouveau visuel est représentatif de la vision et des valeurs de l'ISFH.

Fondé sur le modèle de direction de l'ISFH, le motif symbolise les manières dont l'ISFH tisse des liens entre les façons d'être, de savoir et de faire autochtones et la science occidentale. Il représente en outre l'intersectionnalité et l'intégration, et les deux nœuds ronds, le sexe et le genre. Les quatre couleurs évoquent les quatre thèmes de la recherche en santé ainsi que le caractère sacré du nombre quatre dans certaines visions du monde autochtones, une allusion aux quatre éléments et aux quatre points cardinaux. Le tout est englobé par le cercle, qui témoigne de notre ferme volonté d'aborder la recherche en santé selon une approche holistique et fondée sur la vie entière.

Notre mandat

Les IRSC savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. En tant qu'organisme fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour favoriser les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada.

Formant l'un des treize instituts des IRSC, l'Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) a pour mandat d'encourager l'excellence dans la recherche sur l'influence du sexe et du genre sur la santé et d'appliquer les résultats de cette recherche pour cerner et relever les défis urgents en matière de santé auxquels font face les hommes, les femmes, les filles, les garçons et les personnes de la diversité de genre.

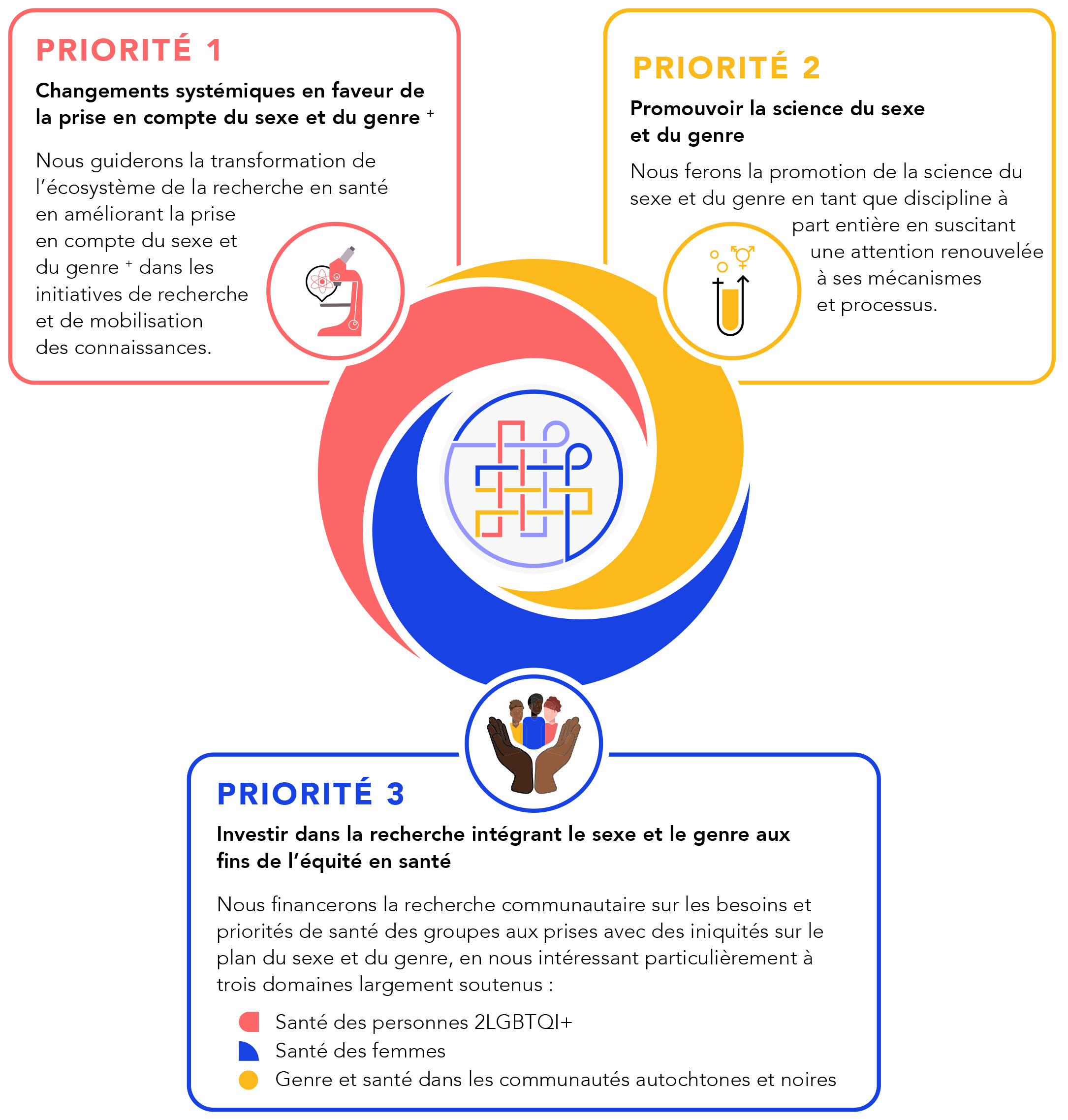

Nos priorités en bref

Le Plan sur les priorités de recherche 2024-2029 de l'ISFH se fonde sur les acquis de l'Institut et s'inspire de la vision et des éléments incontournables à sa réalisation, notamment en matière de responsabilisation. Au cours des cinq prochaines années, l'ISFH concentrera ses efforts et ses ressources sur trois priorités.

- Susciter des changements systémiques en faveur de la prise en compte du sexe et du genre +

- Nous guiderons la transformation de l'écosystème de la recherche en santé en améliorant la prise en compte du sexe et du genre + dans les initiatives de recherche et de mobilisation des connaissances.

- Promouvoir la science du sexe et du genre

- Nous ferons la promotion de la science du sexe et du genre en tant que discipline à part entière en suscitant une attention renouvelée à ses mécanismes et processus.

- Investir dans la recherche intégrant le sexe et le genre aux fins de l'équité en santé

- Nous financerons la recherche communautaire sur les besoins et priorités de santé des groupes aux prises avec des iniquités sur le plan du sexe et du genre, en nous intéressant particulièrement à trois domaines largement soutenus :

- Santé des personnes 2LGBTQI+

- Santé des femmes

- Genre et santé dans les communautés autochtones et noires

- Nous financerons la recherche communautaire sur les besoins et priorités de santé des groupes aux prises avec des iniquités sur le plan du sexe et du genre, en nous intéressant particulièrement à trois domaines largement soutenus :

Des efforts en accord avec ceux des IRSC

Les IRSC agissent en fonction d'un audacieux plan stratégique décennal (2021-2031)Note en bas de page 7 visant « l'atteinte d'une santé optimale pour tous grâce aux recherches exceptionnelles qu'ils parrainent ». Le Plan sur les priorités de recherche 2024-2029 de l'ISFH correspond étroitement au plan stratégique des IRSC, y compris à ses cinq grandes priorités.

Qui plus est, l'ISFH fonde son travail sur les valeurs des IRSCNote en bas de page 7 : excellence et leadership; volonté de collaborer; respect des personnes; intégrité et responsabilisation.

Pour exécuter son plan sur les priorités de recherche 2024-2029, l'ISFH entreprendra des activités visant à promouvoir l'excellence de la recherche, à rapprocher les capacités et à mobiliser les connaissances. Ces activités concordent avec trois des cinq grandes priorités (les priorités A, B et E) énoncées dans le plan stratégique 2021-2031 des IRSCNote en bas de page 7. Les deux autres – accélérer l'autodétermination des Autochtones dans la recherche en santé (priorité C) et favoriser l'équité en santé par la recherche (priorité D) – recoupent toutes les priorités de recherche de l'ISFH.

Enfin, à l'instar des IRSC, l'ISFH accorde une attention particulière aux principes d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI); il est très bien placé pour aider l'organisme à tenir ses engagements en la matière, surtout en ce qui concerne le sexe et le genre. En parallèle, l'ISFH a élaboré son plan sur les priorités de recherche 2024-2029 en sachant que la science du sexe et du genre est une discipline à part entière qui bénéficiera – et aura besoin – de son leadership.

Priorités du plan stratégique des IRSC

- Priorité A : Promouvoir l'excellence de la recherche dans toute sa diversité

- Priorité B : Renforcer la capacité de recherche en santé au Canada

- Priorité C : Accélérer l'autodétermination des Autochtones dans la recherche en santé

- Priorité D : Favoriser l'équité en santé par la recherche

- Priorité E : Assurer la prise en compte des données probantes dans les décisions en santé

Un plan fondé sur les besoins : notre démarche

L'ISFH a été créé en 2000 pour répondre à des besoins scientifiques et politiques d'enrichissement des connaissances concernant l'influence du sexe et du genre sur la santé tout au long de la vie, et d'amélioration des méthodes utilisées pour produire et appliquer ces connaissances. Ces facteurs sont toujours, 24 ans plus tard, au cœur du travail de l'ISFH. Cela dit, la science du sexe et du genre a considérablement évolué depuis la fondation de notre institut.

La série de consultations de l'ISFH

Pour mieux comprendre l'état du domaine et les priorités communautaires, l'ISFH a entrepris en 2023 une série de consultations dans tout le pays. L'Institut a ainsi pu recueillir le point de vue de plus de 500 personnes, à l'occasion de 19 rencontres. Nous avons rassemblé des chercheur·euses de tous les stades de carrière (chevronnés, en milieu ou en début de carrière et stagiaires), des dirigeants d'universités et des partenaires communautaires. Nous avons ensemble veillé à ce que les partenaires communautaires soient activement mis à contribution dans les consultations, afin de concrétiser notre engagement à faire participer significativement à la recherche sur le sexe et le genre les personnes ayant une expérience concrète des inégalités en matière de santé et de genre, ainsi que dans la création du plan en soi.

Comme l'indique notre bilan de la série de consultationsNote en bas de page 4, les personnes participantes ont affirmé la nécessité pour l'ISFH de conforter son rôle et ses responsabilités en tant que chef de file de la recherche sur le sexe, le genre et la santé et ont défini des priorités de recherche claires pour les années à venir. Elles ont influencé le contenu du présent plan.

L'évolution de la science du sexe, du genre et de la santé

Nous avons examiné les leçons tirées des consultations et, parallèlement, avons procédé à des revues de la littérature et à des analyses documentaires sur l'l'évolution de la science du sexe, du genre et de la santé. Il appert que des changements apportés aux politiques de financement des IRSC, dont ceux prônés par l'ISFH, ont considérablement fait progresser l'intégration du sexe et du genre à l'étape de la demande de subvention. Le sexe et le genre ne sont toutefois toujours pas suffisamment pris en compte dans la collecte, l'analyse et la publication de donnéesNote en bas de page 8. Nous nous sommes également intéressé·es aux thèmes de recherche sur le sexe, le genre et la santé peu étudiés et aux données montrant l'utilité d'investir dans la recherche sur les populations sous-financées touchées par des inégalités systémiques en matière de santé liées au sexe et au genreNote en bas de page 9. Cet exercice nous a permis de mieux comprendre les lacunes à combler et de définir plus précisément les priorités de recherche du présent plan.

Le contexte social n'est plus le même

Le contexte social entourant le sexe et le genre évolue rapidement. La diversité sexuelle et de genre est aujourd'hui davantage comprise et soutenue, si bien que de plus en plus de gens au Canada s'identifient comme transgenres ou non binaires. En 2021, c'est, selon le Recensement, une personne de 15 ans ou plus sur 300 qui s'identifiait ainsi; fait intéressant, près de deux tiers (62 %) des personnes transgenres ou non binaires avaient moins de 35 ansNote en bas de page 10. Si les bienfaits de l'affirmation de genre pour la santé sont de plus en plus attestés dans la littératureNote en bas de page 11Note en bas de page 12Note en bas de page 13, il faut néanmoins approfondir les recherches concernant les soins, car plusieurs questions demeurent en suspens. Heureusement, la nécessité d'établir un panorama plus complet et diversifié du sexe et du genre est désormais largement reconnue dans de nombreux milieux.

Mais l'inverse est aussi malheureusement vrai : certains mouvements réagissent hostilement, politisant le débat et brimant les droits fondamentaux des personnes 2LGBTQI+Note en bas de page ii et de la diversité de genre. Ces mouvements fomentent des actes de discrimination visant à restreindre l'accès aux soins pour les personnes 2LGBTQI+ et de la diversité de genre et leur capacité d'exister en toute sécurité dans l'espace public, nuisant par le fait même considérablement à leur santé et à leur bien-être.

La science du sexe et du genre a donc un rôle important à jouer : l'impératif de recherches communautaires fiables sur l'influence du sexe et du genre (et de leurs interactions) sur notre santé est manifeste. Le leadership de l'ISFH, éclairé par ses réalités et par son engagement à œuvrer selon une approche intersectionnelle et communautaire axée sur l'équité, sera essentiel. Le Plan sur les priorités de recherche 2024-2029 tient compte des mutations sociales ici évoquées.

Nos priorités de recherche pour l'avenir

Priorité 1 : Susciter des changements systémiques en faveur de la prise en compte du sexe et du genre +

Objectif : Nous guiderons la transformation de l'écosystème de la recherche en santé en améliorant la prise en compte du sexe et du genre + dans les initiatives de recherche et de mobilisation des connaissances.

Bon nombre des inégalités fondées sur le genre observées aujourd'hui en santé, que ce soit en matière de prévention, de diagnostic, de traitement ou de soins, découlent du recours à des corpus de données scientifiques biaisés et incomplets, qui se basent de façon disproportionnée sur des recherches menées sur des hommes, des cellules mâles et des modèles masculins, que ce soit dans les modèles animaux, en recherche clinique ou dans les études expérimentales et observationnelles en santé. La sous-représentation des cellules femelles, des modèles féminins, des femmes et des personnes de la diversité de genre dans ces domaines a eu de graves conséquences, notamment la production de résultats biaisés et incomplets et la mise au point de médicaments, de traitements et de politiques qui ne répondent pas aux besoins de ces groupes, voire qui leur causent du tortNote en bas de page 14Note en bas de page 15.

Depuis plus de deux décennies, l'ISFH fait preuve d'un leadership national et mondial en matière de lutte contre ces inégalités en favorisant la prise en compte du sexe et du genre dans la recherche en santéNote en bas de page 16. Encouragés par ce leadership et les revendications de l'ISFH, les IRSC ont obligé, à partir de 2010-2011, toutes les personnes candidates à leurs concours de financement à indiquer si les considérations relatives au sexe et au genre étaient prises en compte dans leur étude et à expliquer comment, le cas échéant. En 2022, ce sont ainsi 90 % des demandes de financement présentées aux IRSC qui tenaient compte du sexe (comparativement à 22 % en 2011), et 40 % qui tenaient compte du genre (comparativement à 12 % en 2011)Note en bas de page 16. Un objectif de ces changements de politiques menés par l'ISFH est de rendre les travaux scientifiques financés par les IRSC plus rigoureux et les politiques plus inclusives, tout en bonifiant les retombées de la recherche et en ouvrant la porte à de nouvelles découvertes scientifiques.

La généralisation et l'amélioration de la prise en compte du sexe et du genre aux IRSC ont contribué à plusieurs percées scientifiques importantes, allant de la mise au jour de différences entre les sexes relativement aux douleurs chroniques (la transmission de la douleur est médiée par les microglies chez les hommes, et probablement par les lymphocytes T chez les femmes) à la découverte d'anticorps préexistants contre la bactérie Escherichia coli chez les souris femelles, mais pas chez les mâlesNote en bas de page 16. L'ISFH a aussi influencé les recommandations pour la pratique clinique et les politiques de santé fédérales, et incité les bailleurs de fonds canadiens et étrangers à considérer comme prioritaire la prise en compte du sexe et du genre dans la recherche en santé. Reconnaissant que la pandémie de COVID-19 aurait des effets différents et disproportionnés sur certains groupes, l'ISFH a fourni un guide à l'intention des chercheur·euses sur la façon d'étudier les effets de la maladie en tenant compte de ces deux facteurs, dans une optique intersectionnelleNote en bas de page 17.

La prise en compte du sexe et du genre est désormais une priorité à l'échelle des IRSC. En 2021, les IRSC ont d'ailleurs créé le Portefeuille des systèmes de santé apprenants, doté d'une direction de la stratégie sur l'équitéNote en bas de page 18 et d'une direction des politiques scientifiques, qui se charge du Plan d'action des IRSC sur l'analyse comparative entre les sexes et les genres (ACSG) en rechercheNote en bas de page 19. Ensemble, ces groupes ont le mandat d'élaborer et de faire évoluer les politiques des IRSC pour réduire les biais dans l'écosystème de financement de la recherche, en encadrant le choix des personnes et des projets qui sont financés et la façon de le faire.

Au cours des cinq prochaines années, il faudra agir avec réactivité, innovation et dynamisme pour améliorer la prise en compte du sexe et du genre dans la recherche en santé, tant du côté des demandes de subvention que de la collecte et de l'analyse de données, en passant par la communication des résultats selon le sexe et le genre et la mobilisation des connaissances. Ce travail qui touche toutes les disciplines est une occasion précieuse pour l'ISFH de collaborer avec le Portefeuille des systèmes de santé apprenants pour contribuer au travail des IRSC en vue d'améliorer l'équité et de réduire les biais dans le financement de la recherche. Il faudra porter attention aux méthodes, aux théories, aux pratiques, aux approches analytiques et au rapprochement des capacités. Ce travail deviendra encore plus important à mesure que s'élargiront les considérations liées au sexe et au genre pour inclure d'autres facteurs intersectionnels qui influencent la santé et le bien-être.

Pour atteindre l'objectif de la priorité 1, l'ISFH mettra l'accent sur le renforcement de ses activités dans trois domaines :

- Promotion de l'excellence de la recherche

- Contribuer à changer la culture dans le milieu de la recherche en santé pour éliminer les obstacles tenaces à l'intégration des considérations liées au sexe et au genre (p. ex. conception des études, saisie et collecte de données, analyse de données, communication des résultats et publication).

- Concevoir et améliorer les recommandations relatives aux méthodes d'intégration du sexe et du genre dans la recherche, notamment dans une optique d'intersectionnalité (c.-à-d. genre +) avec les outils connexes.

- Rapprochement des capacités

- Moderniser les modules de formation en ligne Intégrer la notion du sexe et du genre dans la recherche en santé et en préparer un nouveau avec et pour les partenaires de recherche communautairesNote en bas de page 20.

- Participer à la création et au perfectionnement de la formation, des processus et des attentes pour les pairs évaluateurs, afin de favoriser une évaluation juste de l'intégration du sexe et du genre.

- Mobilisation des connaissances

- Créer et appuyer des communautés de praticien·nes sur l'intégration du sexe, du genre et des facteurs intersectionnels dans la recherche en santé.

- Promouvoir les pratiques exemplaires en matière d'intégration du sexe et du genre dans la recherche et la mobilisation des connaissances, notamment pour ce qui est d'augmenter la diversité sexuelle, de genre et intersectionnelle des personnes participant aux études sur la santé humaine.

Qu'est-ce que le « rapprochement des capacités »?

Nous employons le terme « rapprochement des capacités » (capacity-bridging) en reconnaissance et en respect des capacités actuelles du milieu de l'ISFH, notamment en ce qui a trait à la formation, à l'expertise professionnelle et aux expériences vécues de ses différents membres. Notre milieu a invité l'ISFH à jeter des ponts pour rapprocher les capacités actuelles des capacités futures voulues, en plus d'améliorer l'efficacité globale en recherche sur le sexe, le genre et la santé. Nous remercions les femmes autochtones qui, en tant que chercheuses en santé et dirigeantes communautaires, ont élaboré et développé le concept de rapprochement des capacités.

Priorité 2 : Promouvoir la science du sexe et du genre par une meilleure compréhension des mécanismes et des processus

Objectif : Nous ferons la promotion de la science du sexe et du genre en tant que discipline à part entière en suscitant une attention renouvelée à ses mécanismes et processus.

La science du sexe et du genre a gagné en importance en tant que discipline à part entière depuis la fondation de l'ISFH. On note une expansion du milieu de la recherche qui se consacre aux connaissances, aux théories et aux méthodes du domaine ainsi qu'à l'application de ces données afin d'améliorer la santé. Pour que la science continue d'évoluer, il faut aller au-delà de la description des différences liées au sexe et des disparités entre les genres sur la base de catégories sexuelles et de genre normatives, pour plutôt analyser et comprendre les facteurs et les processus en cause ainsi que leurs recoupements. Cette vision nous aidera à expliquer la raison d'être des différences (ou des similitudes), à déterminer quand ces différences ont une importance, à connaître leurs voies causales et à trouver des solutions pour corriger les inégalités en santé qui en découlent.

La priorité 2 vise à consolider la science du sexe et du genre dans l'espoir qu'elle mène à des découvertes et à l'élaboration de méthodes d'intervention relativement aux mécanismes biologiques liés au sexe ou aux processus sociaux liés au genre. Dans ce cadre, nous reconnaissons que le sexe et le genre agissent sur la détermination de notre état de santé, en fonction de l'expérience de la vie dans un corps sexué dans des contextes sociaux genrésNote en bas de page 21. Cette approche nous permet de faire progresser la recherche intersectionnelle axée sur le sexe et le genre tout en tenant compte du recoupement de ces facteurs avec d'autres éléments identitaires (âge, handicap, classe socioéconomique, orientation sexuelle, race ou appartenance ethnique) et processus sociaux (sexisme, âgisme, capacitisme, classisme, homophobie, transphobie, racisme et autres formes de discrimination) dans la détermination de la santé.

En tant qu'unique institut de financement de la recherche en santé canadien précisément axé sur les interactions entre le sexe, le genre et la santé, l'ISFH joue un rôle de leadership clé dans la promotion de sa discipline scientifique au moyen du soutien à la recherche, du rapprochement des capacités, du regroupement de communautés de recherche sur le sexe, le genre et la santé ainsi que de la mobilisation des connaissances.

Que sont les facteurs liés au sexe et au genre?

Les termes « sexe » et « genre » sont souvent utilisés de façon interchangeable, même s'ils ont des sens différents.

Le sexe fait référence à un ensemble d'attributs biologiques retrouvés chez les humains et les animaux. On l'associe principalement à des caractéristiques physiques et physiologiques, notamment les chromosomes, l'expression génique, les niveaux d'hormones et la fonction hormonale, ainsi que l'anatomie reproductive et sexuelle. Le sexe est généralement décrit en termes binaires, « femme » ou « homme », mais il existe des variations qui touchent les attributs biologiques définissant le sexe ainsi que l'expression de ces attributs.

Les facteurs liés au sexe comprennent la garniture chromosomique, l'expression génique, les facteurs anthropométriques, les organes reproducteurs, le milieu hormonal et le sexe assigné à la naissance.

Le genre désigne les rôles, identités, expressions et comportements établis par la société pour les filles, les femmes, les garçons, les hommes et les personnes de la diversité de genre. Il influence la perception qu'ont les gens d'eux-mêmes et d'autrui, leurs actions et leurs interactions, ainsi que la répartition du pouvoir et des ressources dans la société. L'identité de genre comprend les désignations fille/femme, garçon/homme, non binaire et diverses autres identités. Le genre n'est pas statique; il s'inscrit dans un continuum et peut évoluer au fil du temps. Les individus et les groupes comprennent, vivent et expriment le genre de manières très diverses, par les rôles qu'ils adoptent, les attentes à leur égard, les relations avec les autres et les façons complexes dont le genre est institutionnalisé dans la société.

Les facteurs liés au genre englobent notamment l'identité de genre, les rôles relatifs au genre, les relations de genre, et le genre institutionnaliséNote en bas de page 15.

Chez l'humain (et, curieusement, peut-être même chez les animaux), le sexe et le genre peuvent interagir avec les expériences genrées pour influencer les phénomènes biologiques (et inversement)Note en bas de page 21.

Qu'est-ce que l'intersectionnalité et pourquoi est-elle importante en recherche quantitative en santé?

L'intersectionnalité est un cadre théorique féministe noir dont les origines remontent aux années 1850. On doit le terme à Kimberlé Crenshaw, qui l'a inventé en 1989 pour nommer l'expérience vécue par les femmes noires qui font face à des formes croisées et cumulatives d'oppression et de discrimination (le racisme et le sexisme). Un cadre intersectionnel suppose que l'expérience d'une personne n'est pas simplement égale à la somme de ses parties, mais qu'elle représente une intersection d'axes de pouvoir social. Par exemple, l'expérience des immigrantes en matière de santé peut être différente de celle des immigrants et des non-immigrantes. En analyse comparative entre les sexes et les genres plus (ACSG+), l'intersectionnalité constitue un prolongement de cette analyse, mais elle tire aussi son origine de la théorie critique de la race et peut s'appliquer à d'autres identités sociales ou positions dans la société (positions sociales).

Alors que les approches intersectionnelles qualitatives sont bien développées, les approches quantitatives le sont moins, en raison des défis inhérents à la capture et à l'analyse des intersections du pouvoir social et de leurs effets causaux sous la forme de points de données discrets et catégoriels. En recherche intersectionnelle quantitative, une question clé se pose : de quelles personnes examine-t-on ou rend-t-on visibles les expériences, les résultats ou les processus? En examinant l'hétérogénéité de la population dans le contexte du pouvoir social et en étudiant les processus d'oppression, de discrimination et de privilège, nous pouvons concevoir des interventions qui concernent directement des communautés précises. En savoir plus (en anglais seulement).

Description adaptée de la série de l'ISFH Question de méthodes : Conception d'études intersectionnelles quantitatives et collecte de données primaires avec Greta Bauer. Février 2021.

Pour atteindre l'objectif de la priorité 2, l'ISFH mettra l'accent sur le renforcement de ses activités dans trois domaines :

- Promotion de l'excellence de la recherche

- Financer la recherche sur les méthodes nouvelles ou améliorées visant à faire évoluer les mesures, les outils, les analyses ou les approches qui permettent de comprendre ou d'influencer les facteurs et processus liés au sexe et au genre.

- Financer la recherche axée sur la découverte et l'analyse de facteurs, de mécanismes et de processus liés au sexe et au genre pour aider à comprendre la raison des différences (ou des similitudes) en santé au fil de la vie.

- Promouvoir la recherche qui crée, met en œuvre et évalue des solutions visant à aplanir les différences entre les sexes et à lutter contre les inégalités liées au genre en santé.

- Rapprochement des capacités

- Tenir et financer les ateliers d'été de l'ISFH pour les stagiaires, les chercheur·euses, les mentors, les partenaires communautaires et les leaders autochtones sur les quatre thèmes de recherche afin de promouvoir la science du sexe et du genre.

- Financer, soutenir et inspirer les stagiaires et la relève en recherche sur le sexe, le genre et la santé.

- Mobilisation des connaissances

- Soutenir des activités de mobilisation des connaissances en science du sexe et du genre dans les domaines prioritaires, notamment pour contribuer à l'orientation des politiques.

- Fournir aux responsables des politiques les connaissances scientifiques et communautaires nécessaires en matière de sexe, de genre et de santé pour qu'iels prennent des décisions éclairées et favorisant l'équité.

- Mettre en pratique les leçons tirées de la discipline pour établir de meilleures pratiques en matière d'intégration du sexe et du genre et pour influencer les politiques, les programmes et les solutions de soins de santé en la matière.

Priorité 3 : Investir dans la recherche intégrant le sexe et le genre aux fins de l'équité en santé, en mettant l'accent sur les besoins et priorités de santé des principaux groupes aux prises avec des iniquités sur le plan du sexe et du genre

Objectif : Nous financerons la recherche communautaire sur les besoins et priorités de santé des groupes aux prises avec des iniquités sur le plan du sexe et du genre.

L'ISFH s'attache à répondre aux besoins de santé de toute la population canadienne, or il sait que certains groupes doivent composer avec des disparités de santé liées aux catégories sociales croisées de la diversité sexuelle et de genre. Les personnes ayant participé à sa série de consultations ont clairement affirmé qu'il lui fallait créer un plan sur les priorités de recherche axé sur l'équité en santé, et en particulier sur les populations sous-financées aux prises avec des inégalités systémiques et flagrantes sur le plan de la santé.

Notre évaluation des forces de l'ISFH, de son milieu et des besoins en matière de financement et de retombées de la recherche a fait ressortir trois domaines d'intérêt particulier largement soutenus pour le Plan sur les priorités de recherche de l'Institut :

- Santé des personnes bispirituelles et LGBTQI+ (2LGBTQI+)Note en bas de page ii

- Santé des femmesNote en bas de page iii

- Genre et santé dans les communautés autochtones et noires

Ces domaines d'intérêt particulier englobent des gens de tous sexes (hommes, femmes, personnes intersexes) et de toutes identités de genre (hommes et garçons, femmes et filles, personnes de la diversité de genre), et l'application d'une approche intersectionnelle permettra de tenir compte de nombreux autres groupes.

C'est dans le cadre de la priorité 3 que nous pouvons élaborer des méthodes de recherche qui intègrent pleinement les besoins et aspirations communautaires, et qui sont axées sur l'équité et fondées sur l'intersectionnalité et les outils connexes.

Le milieu de l'ISFH est composé de chercheur·euses et de partenaires communautaires ayant l'expertise, l'expérience, les relations, les connaissances théoriques et les approches nécessaires pour faire progresser la recherche dans ces trois domaines d'intérêt particulier. Comme la recherche et les initiatives dans ces domaines ne sont pas toutes au même stade, l'ISFH adaptera sa stratégie selon la priorité en collaborant avec les membres de son milieu pour trouver les solutions les plus pertinentes et efficaces. Il sera essentiel d'inclure ces membres à titre de « coproducteur·rices » de la recherche, afin qu'ils puissent réellement se l'approprier.

Priorité 3.1 : Santé des personnes 2LGBTQI+

Le nombre de personnes 2LGBTQI+ au Canada est en augmentation. Or, on en sait peu sur les besoins de santé de ces personnes. Le manque de connaissances issues de recherches intersectionnelles et communautaires fondées sur les forces contribue aux inégalités observées et limite la capacité d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques factuelles pour les corriger.

Selon des données récentes, les subventions de recherche axées sur les besoins de santé propres aux personnes 2LGBTQI+ n'ont représenté que 0,35 % des subventions Projet et de fonctionnement accordées par les IRSC de 2009 à 2020Note en bas de page 9. Les bailleurs de fonds comme l'ISFH ont un rôle important à jouer dans le comblement de cette lacune. En priorisant ce domaine, nous pouvons approfondir les connaissances et faire en sorte qu'elles soient appliquées selon une approche communautaire, tout en confortant l'ISFH, les IRSC et le Canada dans leur position de chef de file mondial de la recherche sur la santé des personnes 2LGBTQI+.

Il est crucial d'appuyer des activités de recherche et de mobilisation des connaissances intersectionnelles et communautaires afin que les politiques et programmes liés aux communautés 2LGBTQI+ du Canada reposent sur des données scientifiques fiables et tiennent compte des forces, des besoins et des solutions de ces groupes.

Qu'est-ce que la bispiritualité et qui est bispirituel(le) dans le domaine de la recherche en santé?

Le terme « Two-Spirit » (bispirituel·le) a été créé par des personnes de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou non-hétérosexuelle (LGBTQ+) autochtone lors de la troisième conférence intertribale annuelle des gais et lesbiennes des Premières Nations des États-Unis et du Canada, qui s'est tenue à Winnipeg en 1990.

La bispiritualité est un outil d'organisation communautaire pour les Autochtones de l'Île de la Tortue qui incarnent une diversité de sexualités, d'identités et d'expressions de genre, et de rôles relatifs au genre.

Le terme est un moyen de remettre en question les notions de genre et d'orientation sexuelle des sociétés occidentales et vise à aider les personnes autochtones à établir des liens avec des expressions, des cultures et des rôles qui sont propres à leur nation relativement au genre et à la diversité sexuelle.

Description adaptée de la série de l'ISFH Question de méthodes : Qu'est-ce que la bispiritualité et qui est bispirituel(le) dans le domaine de la recherche en santé? avec Harlan Pruden (nēhiyo/Première Nation crie) et Travis SalwayNote en bas de page 22

Priorité 3.2 : Santé des femmes

Il faut innover et investir dans la recherche sur la santé des femmes afin de combler les lacunes dans les connaissances, d'orienter les pratiques et les politiques et de remédier aux inégalités fondées sur le genre dans le domaine de la santé. De récentes analyses ont mis en évidence des besoins considérables en santé des femmes, notamment pour des maladies qui leur sont spécifiques, les touchent de façon disproportionnée ou différente, sont sous-étudiées ou encore disposent de ressources insuffisantes pour bien y faire faceNote en bas de page 23Note en bas de page 24.

Des investissements ont récemment été réalisés pour pallier cette lacune. Pensons notamment à celui de 20 millions de dollars sur cinq ans (2023-2027) du gouvernement du Canada dans l'Initiative nationale de recherche sur la santé des femmesNote en bas de page 25, menée en partenariat par les IRSC et Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC). L'ISFH a l'occasion de rehausser la visibilité de l'Initiative en la présentant comme un investissement historique dans la recherche sur la santé des femmes. Par l'approche intersectionnelle de l'Initiative, l'arrimage aux priorités de FEGC et l'augmentation du nombre de partenariats et de coalitions s'attachant à promouvoir la santé des femmes, nous pouvons produire et mobiliser un riche corpus de données scientifiques et contribuer à transformer la santé des femmes et des personnes de la diversité de genre au Canada.

Priorité 3.3 : Genre et santé dans les communautés autochtones et noires

Les Autochtones et les Noir·es du Canada n'ont pas les mêmes priorités de recherche sur le sexe, le genre et la santé que les Blanc·hes. En mettant l'accent sur les priorités des communautés autochtones et noires relatives au genre et à la santé, nous pouvons examiner comment plusieurs facteurs systémiques et structurels (racisme, sexisme, âgisme, capacitisme, classisme et autres formes de discrimination) se recoupent et nuisent à l'accès aux soins, à la santé et au bien-être de ces communautés. La priorité 3.3 ouvre en outre la porte à des possibilités d'étudier et de soutenir des approches d'amélioration de la santé antiracistes.

Le milieu de l'ISFH a le savoir, les compétences et les relations nécessaires pour mener des activités de recherche et de mobilisation des connaissances intersectionnelles, communautaires et axées sur l'équité. Ce faisant, nous honorons les origines féministes noires et autochtones de la théorie de l'intersectionnalité et mettons à profit les leçons tirées de modèles de financement tels que l'initiative de recherche sur le genre et le mieux-être autochtoneNote en bas de page 26, codirigée par l'ISFH.

Pour atteindre l'objectif de la priorité 3, l'ISFH mettra l'accent sur le renforcement de ses activités dans trois domaines :

- Promotion de l'excellence de la recherche

- Financer des initiatives de recherche à plusieurs phases mettant à contribution les partenaires communautaires dans l'établissement des priorités de recherche, l'élaboration des subventions, les travaux de recherche et la mobilisation des connaissances.

- Accorder la priorité aux analyses et recherches communautaires et pangouvernementales sur les politiques (analyses comparatives, analyses de leurs répercussions et recherches sur leur élaboration) qui produisent les données probantes requises pour soutenir la santé des groupes aux prises avec des iniquités sur le plan du sexe et du genre.

- Rapprochement des capacités

- Financer des stagiaires, des chercheur·euses et des scientifiques clinicien·nes appartenant à des groupes méritant l'équité et sous-représentés dans le domaine de la recherche en santé (femmes, personnes 2LGBTQI+, racisées [autochtones, noires, etc.] ou à l'intersection de ces identités), en tenant compte du fait que les scientifiques issu·es de ces communautés mènent souvent des travaux de recherche par, avec et pour ces populations.

- Offrir des possibilités de formation en recherche communautaire sur le sexe, le genre et la santé.

- Mobilisation des connaissances

- Modifier les pratiques et les normes dans le domaine de la mobilisation des connaissances, afin de pouvoir allouer les ressources nécessaires à la production de résultats valorisés par les partenaires communautaires, valider ces résultats et les promouvoir.

- Tirer parti du réseau et de la position avantageuse de l'ISFH pour favoriser les rencontres et l'établissement de relations entre les chercheur·euses des milieux clinique et universitaire et les partenaires communautaires et les responsables des politiques.

Prochaines étapes

La mise en œuvre et l'évaluation du Plan sur les priorités de recherche 2024-2029 de l'ISFH se fonderont sur les principes de l'équité et de la réactivité, dans une approche axée sur l'apprentissage. Un plan de mise en œuvre sera publié chaque année sur le site Web de l'ISFH (conformément à la méthode de publication des plans d'action annuels des IRSC). Cette démarche permettra au milieu de l'ISFH de suivre les progrès au fil du temps.

En outre, l'évaluation du travail de l'ISFH dans le contexte du plan stratégique des IRSC sera orientée par un cadre de mesure du rendement. La méthode d'évaluation, qui comprend des questions de responsabilisation, d'analyse des retombées de la recherche et d'apprentissage organisationnel, sera pragmatique et fondée sur l'équité ainsi que sur l'engagement de l'ISFH à interconnecter différents modes de savoir et différentes expertises, perspectives et approches.

En exécutant son plan sur les priorités de recherche 2024-2029, l'ISFH maintiendra et bonifiera ses retombées tout en remplissant son rôle et ses responsabilités à titre d'institut canadien de financement de la recherche sur le sexe, le genre et la santé.

Coordonnées

Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada

Université Simon-Fraser, campus Harbour Centre, bureau 2400, 515, rue Hastings Ouest, Vancouver (C.-B.) V6B 5K3

Site web : Institut de la santé des femmes et des hommes

Courriel : igh-isfh@cihr-irsc.gc.ca

X : @CIHRIGH

- Date de modification :