Découvertes pour la vie

Les visages de la recherche en santé 2025

| Titre |

|---|

Des ressources sur l’autogestion pour lutter contre le cancer au quotidien

Sylvie D. Lambert Beaucoup de gens préfèrent prendre en charge leur problème de santé eux-mêmes; or, ils ont besoin des bons outils pour le faire. Grâce à mes travaux, je veille à ce que les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches aidants aient accès au soutien nécessaire pour bien gérer les symptômes, leurs émotions et les défis du quotidien. Grâce au financement des IRSC, mon équipe et moi élaborons et mettons à l’essai des programmes numériques d’autoformation qui permettent aux patients et aux proches aidants d’acquérir certaines compétences, de rester actifs et de savoir où et quand demander de l’aide. À titre d’exemple, le programme TEMPO se veut un guichet unique et gratuit pour aider les hommes à prendre en charge le cancer de la prostate. Nos travaux de recherche tirent parti de modèles d’essai novateurs et adaptatifs afin de personnaliser les services de soutien offerts selon les besoins évolutifs de chacun. Ainsi, les personnes ont toujours accès aux ressources appropriées, au bon moment. Nous faisons également équipe avec plusieurs groupes diversifiés, car l’accès aux ressources ne devrait pas dépendre de facteurs linguistiques ou culturels. En outre, nous collaborons étroitement avec des cliniciens et des dirigeants du système de santé pour intégrer nos outils dans les soins de routine et, ainsi, améliorer la qualité de vie des patients et des proches aidants au Canada. Lectures complémentaires |

Pourquoi la stabilité des plaques d’athérosclérose diffère-t-elle entre les hommes et les femmes?

M. Jae Hyun Byun Les maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de décès et d’invalidité dans le monde. Or, l’un des principaux facteurs à l’origine de ces maladies est l’athérosclérose, une affection caractérisée par l’accumulation de lipides dans les artères majeures, formant ce qu’on appelle des plaques. Au fil du temps, ces plaques peuvent devenir instables et se rompre, entraînant ainsi une réduction du flux sanguin vers les organes vitaux, voire des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Pour compliquer les choses, on sait maintenant que l’athérosclérose évolue différemment selon le sexe : les hommes sont plus susceptibles d’avoir des plaques instables, tandis que les femmes présentent de moins bons résultats après un AVC. Bien que ces différences soient bien documentées, on manque de lignes directrices sexospécifiques qui permettraient de mieux prendre en charge les personnes atteintes d’athérosclérose. Intéressé par ce sujet, M. Jae Hyun Byun, boursier Vanier des IRSC à l’Université McGill (sous la supervision de la Dre Stella Daskalopoulou), étudie la façon dont les hormones sexuelles pourraient influer sur l’instabilité des plaques. Ces hormones sont des messagers chimiques qui définissent les caractéristiques sexuelles biologiques d’une personne. Or, comme elles ont plusieurs effets connus sur les cellules présentes dans les plaques, M. Byun cherche à identifier, à l’aide d’une approche multiomique, des marqueurs associés à des phénotypes de plaques propres au sexe en vue d’améliorer la prévision et la prise en charge du risque d’AVC chez les hommes et les femmes. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

De la tragédie à la transformation : faire progresser la détection des maladies cardiaques

Dr Peter Kavsak En juin 2004, après avoir obtenu mon diplôme en chimie clinique, je me suis lancé avec empressement dans des recherches visant à améliorer les tests de laboratoire. Cet automne-là, mon beau-père s’était rendu à l’hôpital pour des difficultés respiratoires, avant d’être renvoyé chez lui où il est décédé tragiquement pendant la nuit. De ma conversation par la suite avec son médecin traitant à l’hôpital, j’ai retenu deux points importants : mon beau-père n’avait pas mentionné son problème cardiaque et, même si le médecin avait bien interprété les résultats des tests en laboratoire, ces derniers eux-mêmes n’étaient pas optimaux et n’avaient probablement pas permis de détecter la lésion cardiaque. Au cours des 20 années qui ont suivi et grâce à plusieurs subventions des IRSC, j’ai travaillé avec de nombreux chercheurs à optimiser les tests de laboratoire utilisés pour détecter les lésions cardiaques : d’abord, en démontrant l’importance de mesurer les faibles taux de troponine cardiaque, puis en collaborant avec l’industrie pour concevoir de meilleurs tests, notamment celui de la troponine cardiaque à haute sensibilité, qui est aujourd’hui la référence en matière de détection des lésions cardiaques et des crises cardiaques. Lectures complémentaires |

L’huile de poisson, un complément alimentaire qui pourrait contribuer à prévenir le diabète et les maladies cardiaques chez des millions de Canadiens

Dre May Faraj En contexte clinique et scientifique, le risque de maladie cardiaque est déterminé par la concentration dans le sang de lipoprotéines de basse densité (LDL, pour l’anglais low-density lipoprotein), qui transportent le mauvais cholestérol. De fait, la plupart des personnes touchées par le diabète de type 2 (DT2) qui succombent à la maladie présentent un taux élevé d’apolipoprotéine B (apoB), une molécule constitutive des LDL. Au cours des 16 dernières années, il a été établi qu’un excès d’apoB dans le sang favorise l’apparition du DT2 et n’en est pas qu’une conséquence. Dans le cadre de deux essais cliniques financés par les IRSC, nous avons démontré que les particules de LDL endommagent les tissus adipeux et provoquent un dysfonctionnement du métabolisme des lipides et des glucides, au point d’occasionner l’apparition du DT2. Nous avons également constaté que la consommation d’huile de poisson sous forme de complément alimentaire constitue un moyen efficace de remédier à ce dysfonctionnement. Au Canada, près d’un adulte d’âge moyen sur deux affiche un taux d’apoB élevé. Préconiser la consommation d’huile de poisson, accessible en vente libre, auprès de ce large pan de la population pourrait contribuer à réduire sensiblement le risque d’apparition de maladie cardiaque et de DT2 et à alléger le poids économique que fait peser la maladie sur le système de santé. Lectures complémentaires

|

Module de formation en ligne : Aider les familles nouvellement établies au Canada à soulager les pleurs de leur nourrisson

Mme Karen Sadler Les pleurs incessants sont la principale cause d'un sentiment de frustration et de colère qui pousse un adulte à secouer un bébé, une réaction qui peut entraîner de graves lésions cérébrales. Afin que les efforts de prévention prennent en considération la diversité de la population canadienne, nous avons tenu des groupes de discussion avec des parents et des proches aidants de jeunes enfants (âgés de moins de quatre ans) qui s'identifient comme nouveaux arrivants ou immigrants, ou encore comme membres d'une communauté aux ressources insuffisantes. Leurs commentaires, conjugués aux pratiques exemplaires factuelles, ont éclairé l'élaboration d'un nouveau module de formation en ligne axé sur les techniques efficaces et sécuritaires pour apaiser son bébé, les causes fréquentes des pleurs des nourrissons et la gestion du stress, dans le but de prévenir les sévices comme le secouement des bébés. Les Services périnataux de la Colombie-Britannique mettront le module en ligne vers la fin de 2025. Ce projet offre aux nouveaux parents et aux proches aidants de l'information fiable sur la santé, les rassure sur leur sentiment de frustration et leur procure la confiance nécessaire pour se préparer et bien réagir à une crise de larmes et, ainsi, réduire le risque de sévices. Le module de formation a obtenu le Prix de la présentation de la meilleure affiche dans la catégorie « Prévention de la violence et traitement des traumatismes » lors de la 15e Conférence mondiale sur la prévention des traumatismes et la promotion de la sécurité, qui s'est tenue à l'automne 2024 à New Delhi, en Inde. Lectures complémentaires

|

Rendre plus prédictifs les essais précliniques de traitements contre les maladies cérébrales

Dr Ravi S. Menon Chaque année, des scientifiques découvrent des médicaments qui semblent guérir des maladies cérébrales comme la maladie d’Alzheimer chez les animaux, mais plus de 90 % de ces remèdes ne fonctionnent pas chez les humains. Souvent, les études ne tiennent pas compte du fonctionnement des maladies chez l’humain. Elles peuvent reposer sur les mauvaises mesures de réussite, porter uniquement sur des animaux mâles, ignorer l’imagerie cérébrale ou reproduire les résultats dans de rares cas. Le projet TRIDENT (Translational Initiative to De-risk NeuroTherapeutics) est une plateforme de recherche conçue pour améliorer la valeur prédictive des résultats d’essais précliniques de médicaments chez l’humain. L’initiative met à l’essai des médicaments au stade préclinique selon les normes utilisées dans les essais sur les humains, en incluant les deux sexes, en validant les résultats multicentriques, en rendant publics ses résultats, ainsi qu’en utilisant des modèles cellulaires d’origine humaine, des modèles animaux spécialisés et des outils comme des tests de mémoire et des scintigraphies cérébrales. Appuyée par les IRSC, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, par l’entremise du fonds Nouvelles frontières en recherche, et par un partenariat avec des chefs de file du pays en neurosciences, l’initiative transforme les essais précliniques afin que seuls les candidats-médicaments les plus prometteurs puissent passer aux essais cliniques. Grâce à une collaboration et à une validation multicentriques entre les laboratoires de recherche de l’Université Western, du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), de l’Université McGill, du Neuro (Institut-Hôpital neurologique de Montréal), du Centre de recherche Douglas et de l’Université de Toronto, TRIDENT ouvre la voie à des traitements efficaces contre les maladies cérébrales qui seront accessibles au monde entier plus rapidement que jamais. Lectures complémentaires Bluesky Youtube |

Incidence des politiques liées à la COVID-19 sur les blessures chez les enfants et les jeunes

Dr Ian Pike Dre Shelina Babul Pendant la pandémie de COVID-19, les politiques de confinement ont eu une incidence sur la façon dont les enfants et les jeunes se blessaient ainsi que sur les endroits où cela se produisait, mais pas sur la fréquence des blessures. En utilisant les données des hôpitaux de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, nous avons constaté que même si le nombre total de blessures non intentionnelles est demeuré à peu près le même, la façon dont les enfants se blessaient et les endroits où cela se produisait ont changé en raison des circonstances. Comme il y avait moins de voitures sur les routes pendant le confinement, les blessures liées à la circulation ont diminué. Or, plus les enfants passaient du temps à la maison, plus les blessures causées par des chutes et des empoisonnements involontaires augmentaient. Nous comprenons maintenant mieux les effets des politiques de confinement sur les blessures non intentionnelles dans la population. Cette étude souligne l'importance d'une surveillance adéquate et rapide pour adapter les messages de sécurité. En ce qui concerne les blessures liées à la violence, comme les mauvais traitements et la négligence envers les enfants, le tableau était plus complexe, car un examen général a révélé des augmentations dans certaines études, tandis que d'autres ont montré des diminutions. Selon les données sur les services d'urgence et les hospitalisations en Ontario, nous avons constaté une forte diminution lorsque les politiques initiales de confinement ont été mises en place, avant de revenir aux niveaux d'avant la pandémie. Nous croyons que la baisse était principalement attribuable au fait que les familles évitaient les hôpitaux. En Colombie-Britannique, les données sur l'hospitalisation n'ont montré aucun changement pendant le confinement initial ni au cours de la période de suivi de deux ans. Dans l'ensemble, nous croyons que les politiques de confinement liées à la COVID-19 n'ont pas augmenté considérablement le taux de blessures liées à la violence, mais il est important d'améliorer la collecte et la surveillance des données, en particulier lors d'urgences de santé publique, lorsque les sources classiques sont touchées ou indisponibles. |

Transformer les soins au sein même du milieu : recherche de la Dre Rabia Khan sur l'intersectionnalité, l'épuisement professionnel et l'équité en santé

L'épuisement professionnel chez le personnel de la santé, en particulier les personnes issues de groupes marginalisés, est devenu un enjeu crucial que la Dre Rabia Khan est déterminée à examiner. La Dre Rabia Khan (en anglais seulement), spécialiste de la critique en sciences sociales, fait partie de la première cohorte de chercheurs financés par la bourse de transition en début de carrière des IRSC – Excellence, diversité et indépendance en recherche (EDIR). Grâce à cette bourse, qui aide les chercheurs de groupes sous-représentés à lancer leur carrière par l'entremise de mentorat et de soutien, la Dre Khan a fait la transition vers un poste de chercheuse indépendante au sein d'un corps professoral, avec le soutien de ses mentors du programme EDIR, la Dre Laura Nimmon (en anglais seulement), la Dre Rola Ajjawi (en anglais seulement), le Dr Kevin Eva (en anglais seulement), et le Dr Saleem Razack (en anglais seulement). Le projet de la Dre Khan, Lutter contre l'épuisement professionnel chez les femmes médecins ayant une identité intersectionnelle selon une approche narrative fondée sur l'expérience de vie (Addressing burnout in women physicians with intersectional identities: a narrative inquiry and life story approach), vise à comprendre et à contrer la montée alarmante de l'épuisement professionnel qui s'est intensifiée dans la foulée de la pandémie de la COVID-19. L'épuisement professionnel touche gravement le personnel de la santé, en particulier les femmes et les groupes marginalisés, dont les minorités raciales, les personnes LGBTQI2E+ et les personnes en situation de handicap. Dans son étude, la Dre Khan s'inspire des témoignages de femmes médecins encore en formation ou en début de carrière pour examiner les obstacles systémiques auxquels elles font face, comme les préjugés liés au genre, la discrimination, l'avancement professionnel limité et les complexités supplémentaires de leurs identités intersectionnelles. Appelant les médecins et les stagiaires à lutter contre les injustices systémiques (en anglais seulement), la Dre Khan remet en question les visions traditionnelles du bien-être dans le système de soins de santé. Elle tente de découvrir les causes profondes de l'épuisement professionnel et des obstacles à la réussite professionnelle en médecine et milite pour des milieux de travail plus inclusifs, sûrs et solidaires pour tous les professionnels de la santé. En éclairant directement les programmes de formation, les politiques de santé et les pratiques, la Dre Khan aspire à créer un système de soins plus équitable et plus durable, où tous les membres du personnel de santé peuvent s'épanouir, quelle que soit leur situation. Lectures complémentaires |

Désapprendre et démanteler le racisme dans le système de santé publique grâce à un partenariat percutant

En Colombie-Britannique, deux chefs de file en santé publique, la Dre Danièle Behn Smith (médecin d'ascendance métisse et Eh-Cho Dene) et la Dre Kate Jongbloed (épidémiologiste descendante de colons blancs), collaborent pour mettre fin au racisme envers les personnes autochtones dans le système de santé. Leur projet, intitulé « Unlearning & Undoing Systemic White Supremacy and Indigenous-specific racism », aide le personnel du Bureau du médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique (OPHO) à reconnaître et à changer les pratiques préjudiciables ancrées dans le colonialisme et la suprématie blanche. Le projet repose sur la recherche et des outils pratiques pour aider le personnel dans son apprentissage, sa réflexion et sa prise de mesures. Une différence a déjà été observée : davantage de professionnels autochtones sont embauchés, et la mobilisation à l'égard des droits autochtones et de la réconciliation s'est intensifiée au sein du système de santé publique de la Colombie-Britannique. La Dre Behn Smith indique que le projet a engendré un changement réel dans le fonctionnement de l'OPHO en incitant l'équipe à confronter des vérités inconfortables et à témoigner de sa confiance. La Dre Jongbloed ajoute que les systèmes de santé coloniaux doivent s'appuyer sur les conseils des peuples autochtones pour réellement soutenir la santé et le mieux-être. En 2024, la Dre Behn Smith et la Dre Jongbloed ont lancé le laboratoire « Unlearning & Undoing », financé par Michael Smith Health Research BC, pour poursuivre leurs efforts. Il s'agit d'un exemple éloquent de la façon dont la responsabilisation, l'humilité et le leadership autochtone peuvent transformer le système de santé publique pour le mieux. Lectures complémentaires |

Prise ou prescription de médicaments pendant la grossesse : est-ce sécuritaire?

Dre Anick Bérard Les travaux de recherche de la Dre Anick Bérard portent sur l’innocuité des médicaments pendant la grossesse chez les mères en devenir et leur enfant à naître. Plus de 75 % des femmes enceintes prennent des médicaments pour traiter une affection aiguë ou chronique pendant leur grossesse; or, ces femmes sont systématiquement exclues des essais cliniques randomisés avant que les médicaments ne soient mis en marché. Autrement dit, il arrive souvent que des médecins rédigent des ordonnances sans suivre de cadre factuel axé sur la grossesse, ce qui met possiblement des centaines, voire des milliers de femmes enceintes à risque de complications chaque année au Canada. C’est pourquoi la Dre Bérard dirige la Plateforme canadienne de formation collaborative mère-enfant (CAMCCO-L), une initiative financée par la Stratégie de recherche axée sur le patient visant à étudier l’innocuité des médicaments pendant la grossesse. Cette plateforme comporte trois volets : la recherche (données sur plus de 10 millions de grossesses et jusqu’à 30 ans de suivi), la formation (plus de 78 heures de formation offertes chaque année en mode virtuel sur la fœtotoxicité) et un centre de dissémination des connaissances pour le grand public et les prescripteurs. Il s’agit d’une plateforme novatrice et unique en son genre qui regroupe plus de 80 chercheurs et utilisateurs des connaissances de part et d’autre du pays, et près de 2 000 patients partenaires. Parmi les partenaires de la plateforme figure la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. L’équipe reçoit également du soutien de la part de 19 universités canadiennes. Au fil des années, les activités de recherche de la Dre Bérard ont eu une incidence directe sur les politiques, les pratiques cliniques et les soins prodigués aux patients en ce qui touche les antidépresseurs et le traitement des troubles de santé mentale durant la grossesse, les antibiotiques et les antirétroviraux, les médicaments contre la migraine, les antirhumatismaux, les médicaments contre l’acné, les médicaments contre la nausée, les technologies médicalement assistées ainsi que les agonistes des récepteurs du GLP-1 (p. ex. Ozempic), utilisés depuis peu pour traiter le diabète chronique pendant la grossesse. La plateforme CAMCCO-L a en outre permis de former plus de 150 étudiants des cycles supérieurs et chercheurs en début de carrière et contribue ainsi à consolider la relève en vue de favoriser la santé des femmes. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Porter la voix des communautés pour faire des choix éclairés : vidéo de sensibilisation à la vaccination pour les Autochtones du Centre de l’Alberta

De gauche à droite : Bonny Graham, Shannon MacDonald, Maggie Lin Dre Shannon MacDonald Bonny Graham Maggie Lin Au Canada, la plupart des taux de vaccination chez les enfants autochtones traînent derrière la moyenne nationale, en particulier dans les régions rurales ou éloignées. Les cas historiques de tests médicaux effectués sur des Autochtones sans leur consentement, conjugués à l’accès restreint à des services de santé, expliqueraient en partie cette disparité et la réticence des Autochtones à se faire vacciner. Nous avons donc produit une vidéo visant à accroître la confiance dans les vaccins chez les membres des Premières Nations du Centre de l’Alberta. Il s’agit d’une collaboration entre l’équipe de recherche appliquée sur l’immunisation de l’Université de l’Alberta et le Centre de services de santé Maskwacis, lequel sert quatre nations cries dans le Centre de l’Alberta. La vidéo, qui se veut informative et motivationnelle, aide les parents en devenir à prendre des décisions sur l’immunisation de leur enfant à naître. Les images, le langage et le récit choisis sont tirés directement des mœurs des communautés afin de placer la vaccination dans le contexte des Premières Nations. Nous estimons que cette vidéo, qui a remporté la troisième place dans la catégorie « vidéo » du concours Entretiens de l'IDSEA de 2024, est un outil inestimable pour promouvoir la santé des enfants des Premières Nations, car elle aide leur famille à faire des choix éclairés à l'égard de la vaccination. Lectures supplémentaires

X (Twitter) |

La science ouverte au service de la recherche en santé mentale au Centre de recherche Douglas

Dre Katie Lavigne En 2021, le Centre de recherche Douglas est devenu le premier établissement de recherche en santé mentale à adopter la science ouverte à grande échelle au Canada. Une telle approche favorise la collaboration et accélère les découvertes en santé mentale – il n’y a qu’à penser aux premiers mois de la pandémie de COVID-19, alors que le monde entier a collaboré à la mise au point rapide d’un vaccin. Notre programme de science ouverte change la façon de faire de la recherche en santé mentale en adoptant des approches éthiquement responsables. Surtout, nous faisons le lien entre de nombreux projets de recherche financés de manière indépendante au sein de notre institut, et plusieurs de nos chercheurs et projets adoptent graduellement des pratiques de science ouverte. Pour nous, la science ouverte va au-delà de l’ouverture croissante au sein de la communauté scientifique – nous devons mobiliser les utilisateurs de services et les participants à la recherche afin de collaborer avec eux. Ainsi, non seulement nous misons sur des innovations comme les mesures ou les ensembles de données ouvertes, mais nous priorisons les partenariats avec les patients et la coconception de projets avec des personnes ayant une expérience concrète. Nous espérons que nos efforts permettront de mieux comprendre et d’améliorer le traitement des troubles de santé mentale. Lectures supplémentaires

|

Observations sur les blessures subies par les piétons et les cyclistes canadiens depuis la pandémie de COVID-19

Dre Linda Rothman Les accidents de la route sont la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes au Canada, et la deuxième dans tous les groupes d’âge. On continue néanmoins de négliger ce problème de santé publique en Amérique du Nord. En tant que chercheuse financée par les IRSC à l’Université métropolitaine de Toronto, je dirige une équipe pancanadienne qui examine les tendances dans les accidents de la route causant des blessures chez les piétons et les cyclistes depuis la pandémie de COVID-19. Nous évaluons l’efficacité des nouvelles infrastructures cyclables et des contrôles automatisés de la vitesse, tout en comblant les principales lacunes dans les données sur les accidents de la route, la mise en œuvre des infrastructures ainsi que la circulation piétonnière et l’activité cycliste. Nos recherches ont déjà révélé des disparités dans les taux d’accidents causant des blessures que l’on observe chez les groupes marginalisés, ainsi que des inégalités quant à l’emplacement des infrastructures de sécurité routière. Pour susciter un véritable changement, nous avons établi de solides partenariats avec des municipalités, les gouvernements fédéral et provinciaux, des organismes sans but lucratif et des établissements universitaires partout au Canada. Nos travaux éclairent la planification et la mise en œuvre d’améliorations de l’infrastructure routière fondées sur des données probantes afin de rendre la pratique du vélo et la marche plus sûres pour tous. Lectures complémentaires X (Twitter) |

Il suffit de quelques minutes pour réduire considérablement le risque d’AVC

Dr Richard Whitlock Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont une des principales causes d’invalidité de longue durée et de décès à l’échelle mondiale. Il est d’autant plus primordial de trouver un moyen de les prévenir chez les personnes atteintes de fibrillation atriale, car ce trouble du rythme cardiaque fréquent multiplie par cinq le risque d’AVC. Même si des agents anticoagulants leur sont souvent prescrits, les risques de saignements et d’autres complications en limitent l’utilisation. Il est même parfois nécessaire d’arrêter le traitement temporairement, ou de façon permanente. C’est pourquoi nous cherchons d’autres solutions qui ne sont pas limitées d’une telle façon. Dans le cadre de notre étude LAAOS III, qui est financée par les IRSC et dirigée par l’Institut de recherche sur la santé des populations (PHRI), nous avons examiné si l’occlusion pendant une intervention à cœur ouvert d’une petite région du cœur, appelée appendice auriculaire gauche (AAG), peut réduire le risque d’AVC. Nous avons recruté 4 811 patients provenant de 27 pays et devant tous subir une opération cardiaque prochainement. Certains ont été sélectionnés au hasard pour subir une occlusion de l’AAG, ce qui n’a prolongé leur opération que de quatre à six minutes. Les autres n’ont pas subi la procédure. Après un suivi de quatre ans, nous avons observé une diminution du risque d’AVC d’un tiers chez les patients ayant subi l’occlusion. Cette intervention rapide et à faible risque constitue donc une solution facile permettant aux personnes particulièrement vulnérables aux AVC de vivre plus longtemps et en meilleure santé. D’ailleurs, cette procédure est aujourd’hui fortement recommandée par les spécialistes du traitement de la fibrillation atriale partout dans le monde. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

PC@clinique : mon médecin pense que c’est super!

Dre Gina Agarwal Je suis épidémiologiste en soins primaires et j’ai axé ma carrière sur l’amélioration des systèmes de soins de santé pour les populations vulnérables, et particulièrement les personnes âgées. Le financement des IRSC m’a permis de créer la paramédecine communautaire en clinique (PC@clinique), un programme novateur qui a amélioré la santé et la qualité de vie des personnes âgées à faible revenu. La PC@clinique a permis de former les ambulanciers paramédicaux qui rencontreront des personnes âgées dans des immeubles de logements sociaux pour effectuer des évaluations fondées sur des données probantes, offrir une éducation personnalisée sur la santé et remettre ces personnes en contact avec les soins primaires essentiels. Ce programme répond aux besoins de santé non comblés des personnes âgées vulnérables et mal desservies. Il a considérablement amélioré la qualité de vie des personnes âgées, réduit le risque de maladie chronique chez ces personnes, réduit le nombre des appels au 911 évitables, renforcé les liens sociaux, réduit le nombre des transferts de soins de longue durée, raccourci les séjours à l’hôpital et généré des économies sur le plan des soins de santé. La PC@clinique a été mise en place dans les services paramédicaux de la Colombie-Britannique, du Québec et de 78 % du territoire de l’Ontario. Le programme a permis d’aider plus de 16 000 personnes âgées à faible revenu et pourrait avoir une incidence sur plus de 305 000 résidents de logements sociaux à faible revenu. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Les faits, rien que les faits sur le fentanyl intranasalUne fiche de renseignements, conçue par des patients et pour les patients, sur l’administration de fentanyl par voie intranasale afin de soulager la douleur des personnes hospitalisées

Dre Samina Ali et équipe du réseau Solutions pour la douleur chez les enfants L’administration de fentanyl par voie intranasale est une pratique très efficace et usuelle dans les salles d’urgence pour soulager rapidement la douleur aiguë chez les enfants. Or, nombre de familles ont entendu parler du fentanyl sur le marché noir (fentanyl de rue), ne connaissent pas bien les pratiques entourant le fentanyl d’ordonnance et expriment donc des réserves sur son utilisation. C’est là qu’entre en scène l’équipe du réseau Solutions pour la douleur chez les enfants (SKIP), qui a mis au point une fiche de renseignements de deux pages pour répondre aux principales questions des familles et, ainsi, les aider à adhérer à l’utilisation du fentanyl d’ordonnance. L'élaboration de cette ressource s’inscrivait dans un projet intitulé La douleur chez les jeunes : des solutions pour un usage efficace des opioïdes, pour lequel l’équipe de SKIP a obtenu du financement de Santé Canada. Le projet visait à trouver des solutions factuelles pour optimiser l’utilisation des opioïdes d’ordonnance afin de soulager la douleur immédiate et chronique chez les jeunes. La prise d’opioïdes d’ordonnance, bien qu’elle ne soit pas toujours nécessaire, doit être envisagée dans le cadre d’une stratégie multimodale de prise en charge de la douleur pédiatrique pour améliorer les résultats cliniques des jeunes et prévenir la consommation de substances psychoactives à grands risques. Même lorsque l’utilisation d’opioïdes est conseillée et appropriée, on refuse parfois d’en prescrire aux jeunes par crainte de les stigmatiser, de favoriser chez eux une consommation de substances psychoactives à grands risques ou d’accroître leurs risques de troubles liés à la consommation d’opioïdes. Pour pallier le manque de sensibilisation à ce sujet, le réseau SKIP a publié en libre accès sur son site Web la fiche de renseignements sur le fentanyl intranasal ainsi qu’une trentaine d’autres outils et ressources. En 2024, la fiche de renseignements a reçu une mention spéciale dans la catégorie « Infographie » du concours Entretiens de l’IDSEA. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Le cannabis médicinal convient-il aux enfants?

Dre Lauren Kelly Le cannabis médicinal est de plus en plus utilisé pour traiter, entre autres, l’épilepsie et la nausée causée par la chimiothérapie chez les enfants. Or, l’innocuité de cette pratique reste à confirmer. Les parents et les médecins ont besoin de plus d’information pour bien en comprendre les risques, mais la recherche au sujet des effets secondaires sur les enfants laisse à désirer. Cette étude vise donc à rassembler les données de multiples essais cliniques afin de mettre en évidence les effets du cannabis médicinal sur les enfants et les adolescents. L’équipe de recherche a analysé la fréquence et la gravité des effets secondaires et les a comparés à ceux d’autres traitements. Le projet braque les projecteurs sur les risques de cette substance qu’il ne faut surtout pas négliger, comme la somnolence, la diarrhée et la modification des enzymes hépatiques. Le portrait des risques brossé par l’étude aidera les médecins et les familles à prendre des décisions éclairées. L’étude met d’ailleurs en relief le manque de recherches de qualité à long terme sur le cannabis médicinal pour les enfants, qui permettraient d’en garantir une utilisation sûre. Ce projet a reçu une mention spéciale lors du concours de vidéos Entretiens de l’IDSEA de 2024. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Au-delà des solutions de fortune : une action collective pour redimensionner les systèmes de santé au service des enfantsRecherche sur la santé de l’enfant et le système de santé : éclairer la transformation des systèmes de santé au service des enfants

Emily Gruenwoldt Santé des enfants Canada s’est donné pour mission de « redimensionner » les systèmes de santé au service des enfants. D’un océan à l’autre et dans tout le continuum des soins, les enfants, les jeunes et leur famille subissent des retards longs et coûteux pour obtenir des services de santé essentiels et urgents. L’équipe de recherche se penchera sur la concrétisation de cette mission dans des contextes réels ainsi que sur l’action collective requise pour changer la façon dont les systèmes fonctionnent, interagissent et se recoupent. Les épisodes du balado SPARK : Conversations 2024-2025 et 2025-2026 sont consacrés au thème du redimensionnement des systèmes de santé. Les systèmes de santé redimensionnés pour les enfants correspondent à des soins de santé accessibles, équitables et interreliés conçus pour répondre aux besoins des enfants, des jeunes et de leur famille. Ils sont fondés sur des données probantes (issues de la recherche, de la pratique, de l’expérience concrète, de la direction des systèmes de santé et de l’élaboration de politiques). Dans cet épisode de SPARK : Conversations, l’animatrice, la Dre Katharine Smart, et son invitée, la Dre Christine Chambers, directrice scientifique de l’Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents (IDSEA) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), discutent du rôle et de l’importance de la recherche sur la santé de l’enfant et les systèmes de santé pour adapter les systèmes de soins au service des enfants, des jeunes et de leur famille. Elles proposent des idées pour démystifier la recherche et répondent à des questions, dont les suivantes : Comment pouvons-nous travailler ensemble pour accroître la perception et la compréhension du rôle et de l’importance de la recherche sur la santé de l’enfant et les systèmes de santé? Quelle est l’utilité de la recherche pour les enfants, les jeunes, leur famille et les Canadiens en général? Ce projet a obtenu la troisième place au concours Entretiens de l’IDSEA 2024 dans la catégorie Balado.Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Menstruations : l’éducation change la donne

Mlle Kate Wahl Les menstruations sont un processus biologique normal et naturel pour de nombreuses personnes pendant leurs années de vie reproductive. Cependant, les tabous, la stigmatisation et la honte empêchent souvent de comprendre les menstruations ou de reconnaître des symptômes qui pourraient indiquer un problème de santé sous-jacent. Avec une équipe composée de membres de la collectivité ainsi que de chercheurs et de cliniciens de l’Université de la Colombie-Britannique, Mme Wahl a mis à l’essai un court programme d’éducation en santé menstruelle dans les écoles intermédiaires et secondaires. Les élèves des deux sexes – et non seulement les filles qui ont commencé à avoir leurs règles – y ont appris d’importants faits sur les menstruations, et reconnaissent maintenant l’importance de la santé menstruelle, tout en se sentant plus à l’aise d’en parler. Le Réseau de l’endométriose du Canada a utilisé les résultats de l’étude pour élaborer le programme On règle la question… des menstruations, qui vise à mettre fin aux tabous, à la stigmatisation et à la honte entourant les menstruations en facilitant les discussions ouvertes sur le sujet. Ce programme gratuit et bilingue donne aux jeunes de solides connaissances de base sur la santé menstruelle et les sensibilise aux problèmes de santé liés aux menstruations. Ce projet a obtenu une mention spéciale au concours Entretiens de l’IDSEA 2024 dans la catégorie Vidéo. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Imaginer un futur sans dialyse ni greffe : révolutionner le traitement des maladies rénalesMieux comprendre les maladies rénales auto-immunes pour développer des traitements ciblés et prévenir l’insuffisance rénale

Dre Alexandra Cambier Au Canada, 1 personne sur 10 souffre d’une maladie rénale, soit 4 millions de personnes. En 2023, seuls 74 enfants ont bénéficié d’une greffe rénale, avec un délai d’attente moyen de 1 195 jours pour un donneur décédé et de 373 jours pour un donneur vivant. Pourtant, chaque année, seulement 19 personnes par million deviennent donneurs d’organes. Nous aspirons à un avenir où la dialyse et la greffe rénale ne seront plus nécessaires, reléguées à l’histoire comme de vieux traitements exposés dans un musée. Pour concrétiser cette vision, mon laboratoire s’attache à mieux comprendre les maladies auto-immunes rénales, en particulier la néphropathie à IgA et le syndrome néphrotique chez l’enfant. Nous analysons l’activation du système du complément et des voies inflammatoires, notamment les cytokines TNF, APRIL et BAFF, qui jouent un rôle clé dans la progression de ces maladies. Grâce à cette approche, nous affinons notre compréhension de leur physiopathologie, mettons en évidence des biomarqueurs spécifiques et identifions des cibles thérapeutiques précises pour stopper leur évolution avant qu’elles ne conduisent à la dialyse ou à la greffe. Une vidéo de ce projet a valu une mention spéciale lors du concours Entretiens de l'IDSEA 2024. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Balado Think Twice : la baladodiffusion au service de l'application des connaissancesLe balado d'une titulaire d'un doctorat et d'une candidate au doctorat apporte plus de nuance à l'intérêt que portent les médias grand public aux neurosciences

Dre Elena Koning, Titulaire d'un doctorat, Centre d'études en neurosciences de l'Université Queen's

Eve Racette, Candidate au doctorat, Centre d'études en neurosciences de l'Université Queen's L'application des connaissances est essentielle pour promouvoir la prise de décisions fondée sur des données probantes, la culture médiatique et la confiance du public dans la science. Cependant, malgré sa grande importance pour la société, cette matière ne fait pas partie des programmes de formation supérieure de la plupart des universités. Pour aider à combler cette lacune, la Dre Elena Koning, du Centre d'études en neurosciences de l'Université Queen's, a créé le balado Think Twice, qu'elle coanime avec Eve Racette, candidate au doctorat. Fort de ses plus de 40 épisodes sur un éventail de sujets populaires en neurosciences, Think Twice offre une plateforme aux neuroscientifiques en début de carrière pour pratiquer l'application des connaissances, contrer la mésinformation et favoriser la mobilisation communautaire dans les sciences. Cette initiative de baladodiffusion continue à combler une grave lacune dans les capacités d'application des connaissances au cycle supérieur Ce projet a obtenu la deuxième place au concours Entretiens de l'IDSEA 2024 dans la catégorie Balado. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Un départ sain pour une enfance heureuseAider les éducatrices et éducateurs à promouvoir l'activité physique chez les enfants

Sheri Kim, Assistante de recherche, Laboratoire sur la santé de l'enfant et l'activité physique, École d'ergothérapie, Université Western

Dre Sophie Phillips, Associée de recherche postdoctorale, Laboratoire sur la santé de l'enfant et l'activité physique, École d'ergothérapie, Université Western

Dre Trish Tucker, Directrice de laboratoire; professeure et directrice associée, Laboratoire sur la santé de l'enfant et l'activité physique, École d'ergothérapie, Université Western Les éducatrices et éducateurs de la petite enfance (EPE) jouent un rôle essentiel dans l'adoption de saines habitudes chez les jeunes enfants. Comme les deux tiers des jeunes enfants canadiens passent la plupart de leurs journées de la semaine au service de garde, les EPE ont une grande influence sur eux pendant cette période déterminante. Cependant, les EPE se sentent mal préparés à leur offrir de bonnes occasions d'activité physique. Pour combler cette lacune, des chercheuses du laboratoire sur la santé de l'enfant et l'activité physique de l'Université Western ont collaboré avec divers experts afin d'élaborer TEACH, un cours d'apprentissage en ligne fondé sur des données probantes qui a pour thème l'activité physique et le comportement sédentaire. Le cours TEACH vise à accroître les connaissances, la confiance et la motivation des EPE pour intégrer de saines activités physiques dans le programme quotidien, en veillant à ce que les enfants acquièrent des bases solides qui favoriseront leur santé et leur bien-être tout au long de la vie. Les chercheuses souhaitent faire part des idées des formateurs TEACH, en soulignant l'utilité de ce cours et son potentiel de déploiement dans l'enseignement postsecondaire. Conformément à la vision de l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents (IDSEA) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) qui aspire à favoriser un meilleur départ dans la vie et une enfance heureuse, le cours TEACH répond aux besoins des enfants en matière d'activité physique en renforçant les systèmes de soutien les plus importants. Ce projet a obtenu la deuxième place au concours Entretiens de l'IDSEA 2024 dans la catégorie Vidéo. Visionnez-la sur la chaîne Youtube du laboratoire sur la santé de l'enfant et l'activité physique (en anglais seulement). Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Créer des ponts entre les familles et les scientifiquesUn balado comme espace de dialogue sur la paralysie cérébrale  Mme Sandrine Gagné-Trudel Chaque année au Canada, environ 2 000 familles apprennent que leur enfant vit avec la paralysie cérébrale, un problème de santé complexe qui affecte leur quotidien et peut poser de nombreux défis. Face à ces réalités, les scientifiques s'efforcent de mieux comprendre celles-ci et de développer des solutions adaptées. Cependant, les scientifiques peuvent méconnaître les priorités et les réalités quotidiennes des familles et ne parviennent pas toujours à rendre accessibles leurs découvertes en recherche. Le balado « Espace adapté » est né de la volonté de favoriser un dialogue entre les scientifiques et les familles. Ce balado établit des ponts entre la recherche et le vécu familial. Les parents d'enfants ayant la paralysie cérébrale y partagent leurs savoirs expérientiels et témoignent de leurs réalités variées : stress parental, parcours d'adaptation, navigation dans les soins de santé, et bien plus. De leur côté, les scientifiques expliquent avec passion leurs découvertes sur ces mêmes thématiques. Cette plateforme d'échange permet d'apprendre les uns des autres, ouvrant ainsi la voie à une meilleure collaboration et à des avancées significatives dans le domaine de la paralysie cérébrale grâce à une compréhension mutuelle renforcée. Ce projet a obtenu la première place au concours Entretiens de l'IDSEA 2024 dans la catégorie Balado. Lectures complémentaires

|

Les churros à l’origine d’une nouvelle approche de chirurgie cardiaqueUne idée innovante susceptible de transformer les pontages naît d’une pause devant un camion de churros

Dr Marcelo Muñoz, scientifique associé, Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Dr Emilio Alarcón, scientifique principal, Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa Marcelo Muñoz, pharmacien et chimiste du Groupe de recherche de solutions thérapeutiques et de bio-ingénierie (BEaTS) de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, a remarqué que la pâte à churros s’enroulait parfaitement autour d’une tige avant de se solidifier. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer des vaisseaux sanguins synthétiques en temps réel. L’équipe du Dr Muñoz a travaillé avec Emilio Alarcón, directeur du laboratoire BEaTS, pour construire un petit appareil qui fonctionne comme une machine à churros. Au lieu de produire de la pâte, l’appareil fabrique des greffons tubulaires à partir de biopolymères (des matériaux d’origine naturelle ou artificielle) et les durcit à la lumière bleue. Cette innovation pourrait répondre à un besoin essentiel en matière de pontage aortocoronarien, un type de chirurgie cardiaque. Environ 10 à 20 % des patients, souvent âgés ou diabétiques, n’ont pas de vaisseaux adaptés à cette procédure. Le projet du Dr Muñoz en est actuellement au stade préclinique, mais l’équipe espère affiner la technologie en utilisant des biomatériaux à base de peptides. Leur objectif est d’« imprimer » de nouveaux vaisseaux sanguins directement à l’intérieur du corps humain à l’aide d’un cathéter lors d’interventions chirurgicales peu invasives. Lecture complémentaire X (Twitter) |

Système de soins primaires du Canada : favoriser l’équité, l’accès et les capacités

Agnes Grudniewicz, professeure agrégée, Université d’Ottawa

Lindsay Hedden, professeure adjointe, Université Simon-Fraser

Ruth Lavergne, professeure agrégée, Université Dalhousie La Dre Lindsay Hedden (en anglais seulement), la Dre Agnes Grudniewicz et la Dre Ruth Lavergne (en anglais seulement) unissent leurs voix pour attirer l’attention sur un enjeu crucial : croulant sous la demande sans cesse croissante et le fardeau toujours plus lourd imposé à son effectif, le système de soins primaires du Canada n’est très souvent pas en mesure d’offrir un accès prompt et équitable à des soins de qualité. Grâce aux subventions Catalyseur de l’Institut des services et des politiques de la santé ainsi qu’aux subventions Projet des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), les trois chercheuses, en collaboration avec une grande équipe pancanadienne de scientifiques et de dirigeants du système de santé, brossent un portrait complet, appuyé par des données probantes, du système de soins primaires canadien au point de vue de l’équité , des capacités de l’effectif , de la gestion des pratiques, de la réforme de la rémunération, des soins virtuels et de la montée de la privatisation. Leurs travaux mettent à contribution des collaborateurs de l’ensemble du pays par l’intermédiaire du Health Systems Research Lab (en anglais seulement), un laboratoire de recherche qu’elles exploitent conjointement avec des collègues de plusieurs provinces, et mobilisent divers groupes tels que les médecins de famille, le personnel infirmier praticien, les responsables des politiques de santé et les patients dans plusieurs provinces et territoires. La légitimité et la portée de la recherche dans le contexte des soins de santé au Canada sont par ailleurs renforcées par un vaste réseau de partenaires composé entre autres de gouvernements provinciaux, d’autorités sanitaires régionales et d’associations de professionnels de la santé. Par exemple, des observations à l’échelle interprovinciale montrent que les réformes de politiques doivent explicitement placer l’équité au premier plan et démontrer le besoin urgent de resserrer le contrôle sur la privatisation afin d’en éviter les conséquences néfastes sur le système de santé canadien. Les résultats de recherche retiendront assurément l’attention des responsables des politiques et des décisionnaires, puisque celle-ci traite également des inégalités sociales et économiques et d’enjeux pressants et cruciaux tels que l’harmonisation des capacités du système de soins primaires avec les tendances démographiques, l’actualisation des modalités d’accès aux soins, la réforme de la rémunération des médecins, les nouveaux modèles de soins et la présence grandissante du privé dans les soins de santé.

Pour vous renseigner sur les travaux de la Dre Hedden, de la Dre Grudniewicz et de la Dre Lavergne, consultez les articles sur les inégalités d’accès aux soins primaires au Canada (en anglais seulement) et le rôle du financement privé et de la prestation de soins à but lucratif dans le système de santé canadien (en anglais seulement), sans oublier le site Web du Health Systems Research Lab (en anglais seulement). En plus du financement octroyé par les IRSC, leur recherche reçoit également du soutien de la Fondation Michael-Smith pour la recherche en santé (Colombie-Britannique) et de Research Nova Scotia. La Dre Lavergne est par ailleurs titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur les soins de santé primaires. |

Aider les bébés à respirer : un surfactant pulmonaire destiné aux nourrissons prématurés souffrant de détresse respiratoire

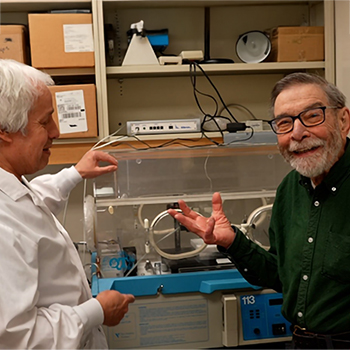

Le Dr Fred Possmayer (à droite) et un ancien stagiaire, le Dr Ruud Veldhuizen (à gauche), professeur agrégé en physiologie et en pharmacologie de l’Université Western. La recherche du Dr Possmayer sur le surfactant pulmonaire a été financée par les IRSC (anciennement le Conseil de recherches médicales) sans interruption de 1972 à 2006. La création du BLES a valu au Dr Possmayer une nomination à l’Ordre de l’Ontario en 2023. Fred Possmayer, Ph. D. Lorsque le Dr Fred Possmayer a commencé ses travaux de recherche sur le surfactant pulmonaire en 1972 avec l’appui des IRSC (alors appelés le Conseil de recherches médicales), la principale cause de mortalité des nouveau-nés était le syndrome de détresse respiratoire chez les bébés prématurés. Ce syndrome est caractérisé par une difficulté à respirer en raison du manque de surfactant dans les poumons, une substance qui aide à garder ouverts les sacs d’air à l’extrémité des poumons, c’est-à-dire les alvéoles. En collaboration avec le Dr Goran Enhorning, de l’Université de Toronto, le Dr Possmayer a mis au point une formulation clinique pour traiter cette affection : le « surfactant extrait de lipide bovin » (Bovine Lipid Extract Surfactant [BLES]). L’administration du BLES donne aux nourrissons prématurés suffisamment de temps pour produire leur propre surfactant. Aujourd’hui, le BLES est utilisé partout au Canada et dans plus de 20 autres pays. Le laboratoire du Dr Possmayer a ensuite poussé les recherches sur le surfactant pour mieux comprendre son fonctionnement. Par exemple, son équipe a découvert deux petites protéines hydrophobes, SP-B et SP-C, présentes dans le surfactant naturel, qui sont essentielles au bon fonctionnement du surfactant. L’étude de ces deux protéines a permis de découvrir un certain nombre de mécanismes liés à l’action du surfactant, tant en laboratoire que dans le corps. Grâce aux surfactants créés en milieu clinique, comme le BLES, et à d’autres améliorations dans les soins pédiatriques, le nombre de bébés qui meurent de syndrome de détresse respiratoire au Canada et aux États-Unis a chuté, passant de plus de 10 000 décès par année à moins de 200. Lectures complémentaires

|

Favoriser l’indépendance, la mobilité et une vie active chez les personnes âgées

Dre Alexandra Papaioannou Notre étude sur la forme physique OPTIMAL (Optimizing Independence, Mobility, and an Active Life for Older Adults), financée par les IRSC, a permis à des personnes âgées au Canada de recouvrer force, confiance et autonomie. Nous avons conçu un programme combinant exercices, suppléments nutritionnels et revue des médicaments sous supervision pour aider ces personnes à renforcer leur équilibre et à accroître leur niveau d’énergie. Mis au point au Centre pour la recherche sur le vieillissement GERAS, faisant partie du Centre des sciences de la santé de Hamilton et de l’Université McMaster, notre programme communautaire vise à mieux comprendre la fragilité et la sarcopénie chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Nous avons réparti aléatoirement les participants en trois groupes pour une durée de quatre mois : un groupe témoin, qui a reçu uniquement de la vitamine D, un deuxième groupe, qui a participé à des cours de mise en forme adaptés et à des séances d’entraînement à domicile, et un dernier groupe, qui a suivi un programme d’exercices, a pris des suppléments protéiques et a bénéficié d’une revue des médicaments par un pharmacien. Notre recherche, à laquelle plus de 300 personnes ont participé par l’entremise des YMCA, montre qu’il est possible de lutter contre la fragilité et de vieillir à son domicile à long terme. Un participant du troisième groupe a affirmé se sentir plus léger et énergique, et un autre, mieux connaître ses limites et être plus optimiste de façon générale. Ces résultats soulignent l’efficacité d’interventions adaptées pour les personnes âgées afin d’améliorer l’énergie, la résilience et le bien-être. Lectures complémentaires X (Twitter) |

Un nouveau médicament pour traiter la « fièvre noire »  Dr Kishor M. Wasan Des millions de personnes dans le monde sont aux prises avec des infections fongiques et parasitaires. La leishmaniose viscérale, une maladie parasitaire causée par des piqûres d'insectes et presque toujours mortelle si elle n'est pas traitée, en est un bon exemple. Également appelée kala-azar, soit « fièvre noire », la maladie rend parfois la peau plus foncée en plus d'entraîner d'autres symptômes tels que la fièvre et l'hypertrophie de la rate et du foie. Bien qu'elle puisse être traitée, la leishmaniose viscérale emporte des dizaines de milliers de personnes chaque année, principalement au Brésil, en Afrique de l'Est et en Inde, étant donné le coût élevé et l'accès restreint du traitement. L'injection, seul mode de traitement possible à l'heure actuelle, n'est pas sans effets secondaires graves. Depuis 2007, l'équipe de la Neglected Global Diseases Initiative [initiative sur les maladies mondiales négligées] de l'Université de la Colombie-Britannique, grâce au financement des IRSC, s'affaire à mettre au point une solution révolutionnaire : un médicament oral sans effets secondaires graves, inventé par les Drs Kishor et Ellen Wasan. Son innocuité, son prix de production et sa stabilité dans les climats tropicaux en font un candidat idéal, le médicament ayant déjà passé les essais cliniques de phase 1. Des partenariats sont à présent établis avec l'industrie pour que les gens qui ont besoin du médicament puissent se le procurer. Lectures complémentaires

|

Pour un Canada en meilleure santé, un os et un muscle à la fois  Dr Jérôme Frenette Grâce au soutien des IRSC, notre équipe a été la première à découvrir un nouveau rôle de la voie RANK/RANKL/OPG, un régulateur clé du métabolisme osseux, dans le dysfonctionnement des muscles squelettiques et l'hypertrophie cardiaque. Nous avons démontré que l'administration d'ostéoprotégérine (OPG) pendant 10 jours inversait presque entièrement la dystrophie musculaire dans les muscles à contraction rapide, tandis qu'un traitement de deux mois à l'anti-RANKL prévenait l'hypertrophie cardiaque chez des souris dystrophiques vieillissantes. Cette découverte révolutionnaire a mis en évidence un lien crucial entre les os et les muscles, ce qui a suscité une vague de recherches à l'international. Notamment, Serge Ferrari et ses collègues (Suisse, 2019) ont constaté que le denosumab (anticorps anti-RANKL) améliorait la force de préhension chez les femmes ménopausées et ostéoporotiques, et Andrea Bonetto et ses collègues (États-Unis, 2021) ont découvert que l'inhibition de RANKL réduisait la cachexie et la perte osseuse induites par le cancer chez la souris. Grâce à des recherches précliniques et translationnelles, notre laboratoire a mis en évidence des stratégies thérapeutiques prometteuses pour prévenir les pathologies des os, des muscles squelettiques et du cœur. Ces résultats pourraient permettre de prolonger l'autonomie physique et de réduire la fragilité et le risque de chute chez les personnes âgées et celles atteintes d'une maladie provoquant une atrophie musculaire. Lectures complémentaires X (Twitter) |

Autonomiser les jeunes, favoriser leur bien-être : de nouvelles ressources informatives sur la santé en contexte de consommation de psychotropes Dre Lisa Bishop Au Canada, on observe un nombre record de surdoses et de décès liés aux psychotropes, surtout chez les jeunes. Nombre d'entre eux affirment ne pas disposer de l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur leur consommation de substances psychoactives. Il est donc impératif de trouver des méthodes de prévention, de sensibilisation et de réduction des méfaits plus efficaces afin de mieux appuyer la santé et le bien-être des jeunes. La Dre Lisa Bishop et la Dre Jennifer Donnan dirigent une équipe interdisciplinaire qui se penche sur la question. L'équipe est composée de jeunes, de personnes ayant une expérience concrète, des professionnels de la santé, d'enseignants et de responsables des politiques. Ces membres ont conjointement élaboré une stratégie de prévention et de réduction des méfaits, intitulée DECYDE (Drug Education Centred on Youth Decision Empowerment), afin d'aider les jeunes à faire des choix éclairés concernant leur consommation de substances psychoactives. La stratégie DECYDE, qui repose sur les principes d'équité et les pratiques tenant compte des traumatismes, offre des plans de cours et des ressources en libre accès aux enseignants, aux jeunes, aux tuteurs et aux mentors des jeunes. La stratégie est actuellement mise à l'essai dans les écoles à Terre-Neuve-et-Labrador. Jusqu'à présent, les enseignants ont trouvé que les ressources s'avèrent pratiques et conviviales. Ils ont en outre souligné l'importance de disposer de telles ressources éducatives pour favoriser le bien-être des élèves, les tendances de consommation de psychotropes étant à la hausse dans les écoles Lorsque la stratégie DECYDE sera pleinement mise en œuvre, l'équipe évaluera son efficacité en recueillant des données fiables sur les connaissances, les comportements et les attitudes des jeunes. Ce projet a remporté la première place dans la catégorie « Infographie » du concours Entretiens de l'IDSEA de 2024. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Appel aux jeunes qui voudraient participer à un essai clinique!Une ressource vidéo cocréée par les jeunes, pour les jeunes et leur famille  Groupe consultatif jeunesse d'INFORM RARE Les enfants et les jeunes atteints d'une maladie rare voient les possibilités de participer à un essai clinique se multiplier au fur et à mesure que de nouveaux traitements sont créés et soumis à une évaluation. Or, les essais cliniques sont complexes et une explication simplifiée est de mise pour ces jeunes et leur famille. C'est pourquoi le groupe consultatif jeunesse d'INFORM RARE, un réseau de recherche canadien axé sur les maladies rares chez l'enfant, a fait équipe avec des étudiants de l'Université de Toronto pour créer une vidéo d'animation présentant, en français et en anglais, les essais cliniques dans le contexte des maladies rares. Les membres du groupe consultatif (âgés de 12 à 19 ans) ont choisi les thèmes et les messages qui leur semblaient utiles à la lumière de leur propre expérience. La vidéo décrit les caractéristiques particulières des essais ciblant les maladies rares et énumère les questions à se poser avant d'y participer. Elle explique aussi l'importance de l'autonomie et ce à quoi devraient s'attendre les participants. Cette vidéo a remporté la première place au concours Entretiens de l'IDSEA de 2024. Lectures complémentaires

Bluesky |

Élargir le recours aux inhibiteurs du SGLT pour réduire les maladies cardiovasculaires et rénalesComprendre le syndrome cardiorénal et modifier le cours des maladies cardiovasculaires et rénales  Dr Ayodele Odutayo Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose (SGLTi) sont actuellement approuvés pour certaines populations, dont les personnes diabétiques à un stade avancé de maladie rénale ou d'insuffisance cardiaque. Ce médicament n'a toutefois pas été mis à l'essai chez les non-diabétiques présentant un risque d'insuffisance cardiaque et de maladie rénale, c'est-à-dire un syndrome cardiorénal. Le Dr Odutayo tentera de déterminer l'innocuité de ce médicament pour eux en faisant porter sa recherche sur la conception et la réalisation d'un nouvel essai clinique visant à étudier l'effet des SGLTi dans cette nouvelle population. Cet essai peut aider à mieux comprendre le syndrome cardiorénal et les solutions possibles pour prévenir les comorbidités associées à l'insuffisance cardiaque et aux maladies rénales. Il peut ainsi offrir une avenue pour modifier l'évolution naturelle des maladies cardiovasculaires et rénales. Les travaux du Dr Odutayo lui ont récemment valu le Prix de l'étoile montante 2025 en médecine cardiorénale et métabolique dans les cas de diabète (en anglais seulement). Lectures complémentaires

X (Twitter) |

Changements climatiques et adolescents : une question de santéL'incidence des conditions météorologiques extrêmes et des événements connexes sur la vie des adolescents  Dre Gina Martin La Dre Gina Martin, de la Faculté des disciplines de la santé de l'Université d'Athabasca, dirige des recherches visant à comprendre l'incidence des changements climatiques sur la santé des adolescents. En comparaison des générations précédentes, les adolescents d'aujourd'hui sont de plus en plus confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les feux de forêt, les canicules et les inondations, dont la fréquence et la violence ne cessent d'augmenter en raison des changements climatiques. Or, malgré cette nouvelle réalité, il y a un manque criant de recherches sur le lien entre ces événements et la santé et le bien-être des adolescents. Grâce à un financement de la Fondation SickKids et de l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents des IRSC, la Dre Martin et une équipe interdisciplinaire examineront diverses répercussions possibles de ces événements sur les adolescents au Canada. Cette étude vise à obtenir des données probantes qui permettront de combler des lacunes majeures dans les connaissances pour mettre en place des stratégies d'atténuation. Cette recherche est novatrice en ce sens qu'elle met l'accent sur les expositions cumulatives et répétées à des phénomènes météorologiques extrêmes et leurs effets sur la santé des adolescents au pays. De plus, l'équipe compte cerner des facteurs modifiables, ce qui sera utile à l'élaboration de stratégies pour atténuer les répercussions. Les résultats contribueront à l'étude des effets des changements climatiques sur la santé, un domaine émergent, en aidant les praticiens, les responsables des politiques et les défenseurs de cette cause à protéger la santé et le bien-être des adolescents. Lectures complémentaires

X (Twitter) |

- Date de modification :