Assurer une formation de la relève diversifiée et solide

En bref

L'enjeu

Près de 30 % de la population canadienne vit avec une forme ou une autre de handicap. Cependant, les personnes en situation de handicap ne représentent qu’environ 2 % du milieu de la recherche universitaire. Ce déséquilibre illustre l’ampleur des obstacles auxquels elles se heurtent pour participer pleinement au système de financement de la recherche en santé.

La recherche

Le Comité consultatif externe sur l’accessibilité et le capacitisme systémique des IRSC a été créé en 2022 pour prodiguer des conseils sur la façon de rendre le financement de la recherche en santé accessible à l’ensemble du milieu de la recherche. En sa qualité de membre du Comité et de personne en situation de handicap, le Dr Emilio Alarcón de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa donne des renseignements précieux sur les obstacles que doivent surmonter les chercheuses et chercheurs en situation de handicap et sur la façon d’y remédier.

Les retombées

Le Comité a fourni aux IRSC des conseils sur la façon de tenir des réunions entièrement accessibles et de préparer des documents de mobilisation accessibles. Il a également participé à l’élaboration d’un chapitre du Plan des IRSC sur l’accessibilité et oriente l’élaboration d’un plan d’action pour lutter contre le capacitisme afin de s’attaquer à ce problème aux IRSC et dans le système de financement de la recherche en santé.

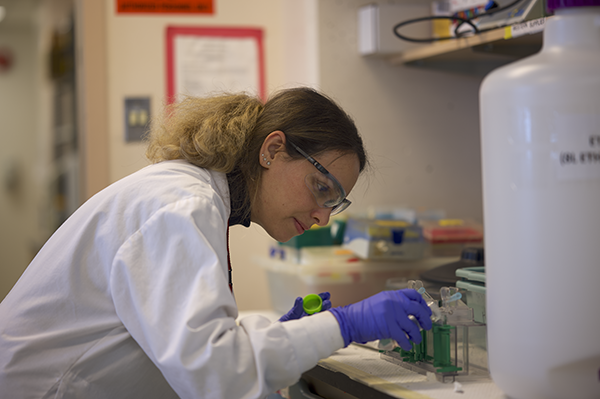

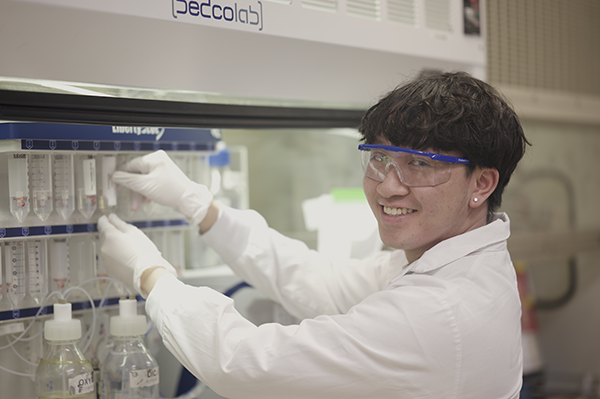

Vouant une véritable passion à la réparation des choses brisées, le Dr Emilio Alarcón consacre ses recherches à la mise au point de nouveaux biomatériaux destinés à réparer les tissus endommagés du cœur, de la cornée et de la peau.

Cette passion le pousse également à s’attaquer à un système d’enseignement qui ne parvient pas à créer des environnements accueillants et accessibles pour les quelque 30 % de Canadiennes et Canadiens en situation de handicap – des personnes dont le handicap n’est pas toujours apparent, comme celles qui vivent avec une maladie mentale, des problèmes d’apprentissage ou d’attention, certaines maladies physiques ou la neurodiversité.

« Selon les statistiques, 22,5 % de la population canadienne a un handicap, mais cette proportion grimpe à environ 30 % lorsqu’on prend en compte les handicaps non apparents, ou ce que l’on appelait autrefois les handicaps invisibles », souligne le Dr Alarcón, directeur du Laboratoire de chimie et de génie des bionanomatériaux de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, où il est aussi professeur agrégé au Département de biochimie, de microbiologie et d’immunologie.

Nos différences nous rendent plus forts

Le Dr Alarcón, qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme, parle en connaissance de cause. Lorsqu’il était enfant, il se souvient d’avoir été pointé du doigt pour sa différence parce qu’il pouvait « goûter » les couleurs.

« La couleur rouge avait un goût de canneberge et la couleur orange, un goût de vanille », se souvient-il. « Toutefois, la société m’a brisé, car les gens jugeaient étrange cette façon de voir les choses; j’ai donc appris à cesser de le faire, mais cela me manque parfois beaucoup. Je souhaite que la prochaine génération d’étudiants et de chercheurs ne perdent pas de vue qui ils sont et ne se préoccupent pas d’être différents ou d’avoir l’air différent des autres. Ce sont nos différences qui nous rendent plus forts. »

Cette diversité, insiste-t-il, permet également d’améliorer la recherche et les résultats. Et pourtant, les personnes en situation de handicap ne représentent encore qu’aussi peu que 2 % du corps professoral et du milieu de la recherche dans les établissements postsecondaires. Le Dr Alarcón travaille sur plusieurs fronts pour rendre le milieu universitaire plus diversifié, notamment en participant au Comité consultatif externe sur l’accessibilité et le capacitisme systémique des IRSC.

« Cette sous-représentation dans le milieu universitaire et l’écosystème de la recherche est particulièrement problématique dans le contexte de la recherche en santé, car elle perpétue l’idée d’un modèle médical du handicap », explique le Dr Alarcón, qui a également un fils atteint du syndrome de Down et d’autisme.

Ce modèle traite de longue date le handicap comme une déficience ou une anomalie chez une personne, plutôt que comme une différence au même titre que le genre, l’âge ou la race. Il est axé sur la guérison de la personne ou sur l’atténuation de sa situation de handicap, plutôt que sur les systèmes et les structures qui contribuent à l’inaccessibilité de la société.

« Il ne s’agit pas de guérir. Il s’agit de faire entendre la voix des personnes en situation de handicap afin de se concentrer sur l’amélioration de leur qualité de vie, ajoute-t-il. Et cette démarche doit être fondée sur l’accessibilité, et non l’adaptation. »

Assurer l’accessibilité du milieu universitaire

Cet objectif peut aller de l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments pour les personnes en fauteuil roulant ou vivant avec une déficience visuelle jusqu’à la remise en question de traditions universitaires bien ancrées. Selon le Dr Alarcón, ces traditions récompensent l’« hyperproductivité » par la permanence et les promotions. Il ajoute que les membres du corps professoral dont le handicap n’est pas apparent peuvent manifester une certaine réticence à le dévoiler, craignant que cela ne nuise à leur sécurité d’emploi ou à leur avancement professionnel.

« On ne devrait pas avoir à révéler son handicap pour que les établissements deviennent entièrement accessibles, affirme le Dr Alarcón. Ils devraient l’être par défaut, pour tous. »

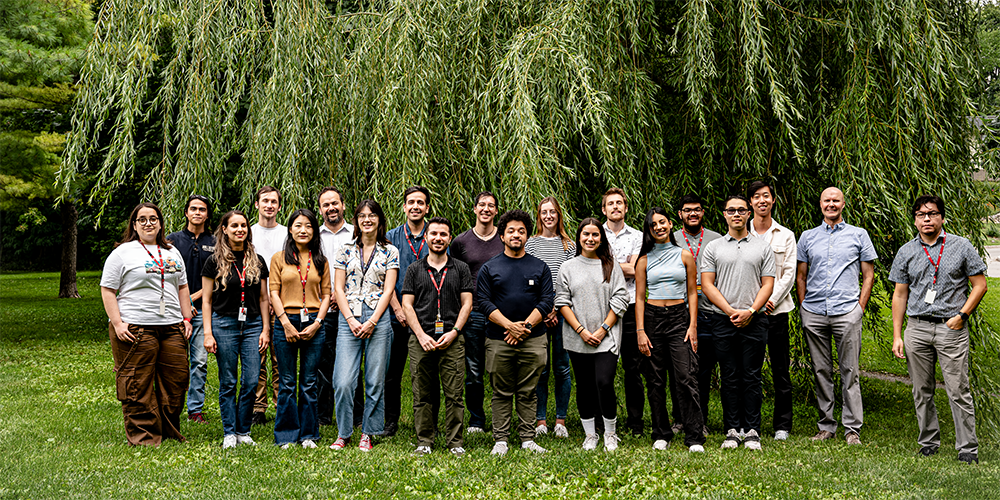

Les efforts qu’il consacre pour faire de la diversité et de l’inclusion la norme dans le milieu universitaire ont une incidence sur d’autres groupes sous-représentés, dont les femmes, les Autochtones, les personnes racisées et les membres de la communauté 2ELGBTQI+. Par exemple, il dirige, de concert avec la Dre Alison Flynn du Département de chimie et des sciences biomoléculaires de l’Université d’Ottawa, la nouvelle formation interdisciplinaire en technologies biomédicales (INTBIOTECH). Il s’agit d’un programme de 1,65 million de dollars qui met l’accent sur l’équité, la diversité et l’inclusion afin de constituer une solide relève de professionnelles et professionnels hautement qualifiés pour un secteur de la biofabrication en plein essor.

« Nous changeons la façon de recruter et de former les gens, en travaillant avec nos partenaires des secteurs privé et public pour offrir des possibilités de réseautage, de stages et de mentorat, déclare-t-il. Il ne suffit pas d’embaucher une équipe diversifiée; il faut aussi soutenir sa diversité tout au long du programme de formation. »

Le Dr Alarcón a également créé une émission de radio scientifique novatrice, BEaTS Research Radio (en anglais seulement), dans le cadre de laquelle il met en relation des scientifiques et des chercheuses et chercheurs en début de carrière issus de cultures différentes, ayant des aptitudes diverses, se distinguant par leur genre et s’inscrivant dans des formes distinctes de neurodiversité. On y diffuse un balado scientifique hebdomadaire en plusieurs langues.

Il dirige également le Comité IDEAS (inclusion, diversité, équité, accessibilité et justice sociale) d’Interconnectome Cœur-Cerveau (ICC), nouveau programme de recherche interdisciplinaire dirigé par l’Université d’Ottawa et subventionné à hauteur de 109 millions de dollars par le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada. En collaboration avec des patients, des partenaires communautaires, des chercheurs de partout au Canada et des organisations partenaires diverses, l’ICC transformera la recherche sur les troubles concomitants cœur-cerveau ainsi que la prévention et les soins connexes à l’échelle mondiale.

« Il s’agit de créer un écosystème de recherche inclusif pour tout le monde, dont les personnes en situation de handicap, explique le Dr Alarcón. Il faut accorder la priorité aux personnes, et non à leurs différences présumées, et être à l’écoute. J’essaie de créer un environnement dans mon laboratoire où les étudiants peuvent s’afficher tels qu’ils sont. Il n’existe aucune approche universelle, et cet aspect revêt une importance déterminante dans mes travaux de recherche. »

- Date de modification :